2019年7月13日

MaaS日本での将来像は デロイトトーマツグループ調査

デロイトトーマツグループ(永田高士CEO、東京都千代田区)はこのほど、交通手段に関する利用者調査を行い、日本でのMaaS(サービスとしてのモビリティ)の将来像についてまとめた。これによると、複数の交通手段を一つのサービスとして捉えるMaaSに対する利用意欲は、全世代では高くないものの、10代を中心としたデジタルネイティブ世代を中心にニーズが高いことが分かった。また東京など都心部と地方都市部のそれぞれで求められるMaaSが異なることを指摘している。

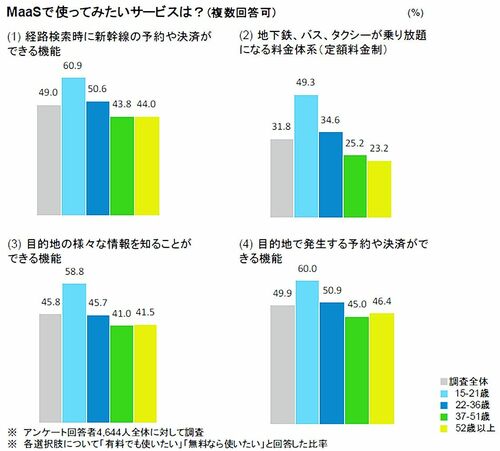

MaaSへのニーズを明らかにするため、4月に国内で5千人を対象としたインターネット調査を行った。MaaSで使ってみたいサービスの調査について「経路検索時に新幹線の予約や決済ができる」「地下鉄やバス、タクシーが乗り放題の料金体系」「目的地の様々な情報を知ることができる機能」「目的地で発生する予約や決済ができる機能」という選択肢を設定。これらに対して「有料でも使いたい」「無料なら使いたい」と回答したユーザーは全て、どの項目も50%未満にとどまった。同社は日本でまだMaaSが提供されていないことに加え、決済情報などの個人情報を提供することへの抵抗感が影響しているとみている。

ただ世代別でみると「15~21歳」の回答者は、いずれの選択肢に対してもMaaSサービスを使ってみたいという比率が他の世代と比較して高かった。現在提供されているスマートフォンなどを用いた乗換案内サービスなども15~21歳の回答者は利用比率が高い。生まれた時から日常的にインターネットを利用しているデジタルネイティブ世代を中心にMaaSは広がると分析する。

では、どのようなMaaSを提供すべきか。同社は地域それぞれの課題に応えられるものにする必要があるとみる。地方都市部では公共交通インフラが充実していないため、利便性と収益性のバランスがとれるMaaSが求められるとする。例えば人工知能(AI)を活用した需給分析をもとに最適なルートを走行するオンデマンドバスなど、移動手段を確保するための必要最低限な交通サービスを低コストで提供することが求められる。このためには個別のモビリティサービスだけではなく、都市計画や交通計画自体の検討から始めることが必要になるという。

都心部については、移動手段としての課題解決の必要性は低いことから、複数の交通手段を統合したサブスクリプションのような新しい料金体系や、移動先でのアクティビティとの連動のように、移動に価値を加えたサービスへの期待が高まると予想する。

同社は人口減少による移動需要を奪いあうのではなく、MaaSで人々の移動自体を増加させることが重要と指摘。移動サービス以外のその他の生活サービスで収益を得るというビジネスモデルを実現することで、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を高められるとみている。

日刊自動車新聞7月11日掲載

| 開催日 | 2019年6月21日 |

|---|---|

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

| 主催者 | デロイトトーマツグループ |

| 対象者 | 自動車業界 |

| リンクサイト | ニュースリリース6月21日発表 日本版MaaSの可能性についてまとめたレポート「MaaSがもたらすモビリティ革命」を発行 https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20190621.html |