2025年11月20日

トヨタ、「超電導モーター」開発を本格化 液体水素の活用領域拡大、京大の協力で

トヨタ自動車が「超電導モーター」の開発を本格化させている。液体水素で走る競技車両を通じてモーター用の材料を含めて開発を進め、液体水素の活用領域を広げる狙いがある。

極低温下で電気抵抗がゼロになる超伝導現象を応用した超電導モーターは、低い電圧で大電流を流せるため、航空機にも使えるほど強大なトルクを出すことができる。

トヨタが超電導モーターの開発を進めているのは、燃料電池車(FCV)より格段に長距離を走れる液体水素を一般車両で使うことを見据え、車載効率を高める最適なパッケージングを見つけるためだ。このほど富士スピードウェイ(静岡県小山町)で開かれたスーパー耐久(S耐)の最終戦で開発車両を初めて公開した。開発状況を考慮してレースには参加せず、デモ走行を披露した。

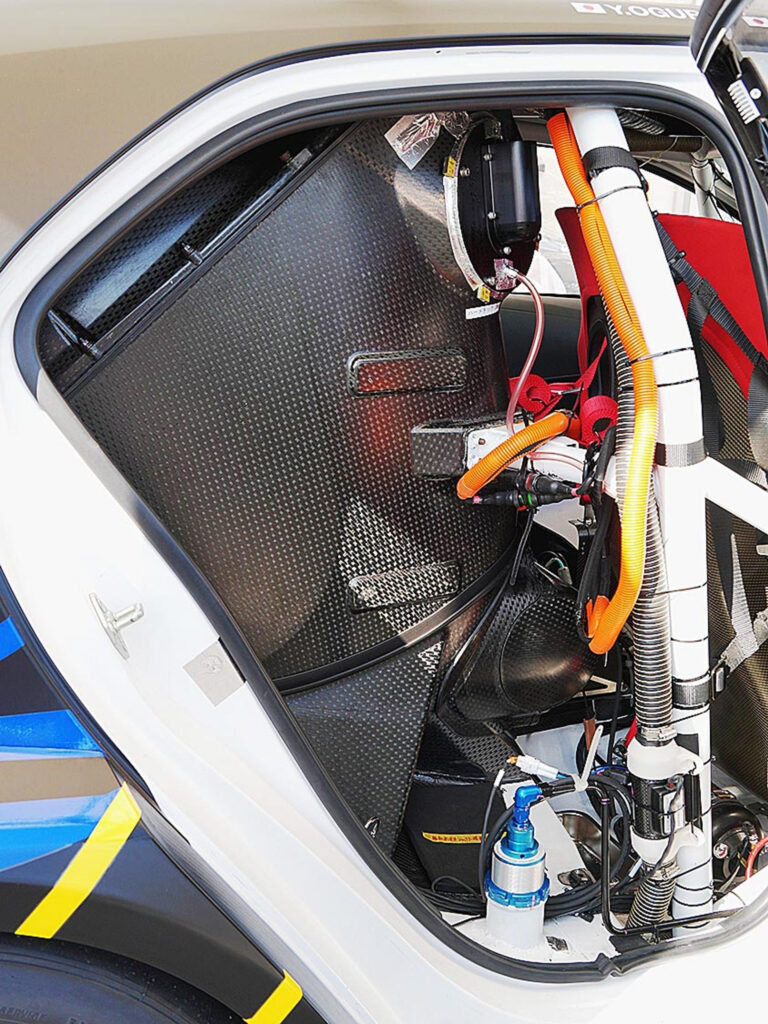

現在、S耐に参戦している「GRカローラH2コンセプト」では、液体水素タンクの上部にポンプ(モーター)ユニットが搭載されており、タンク容量を増やす上での課題となっている。

モーターを超電導化してタンク内に組み込むことで、ポンプユニット分のスペースをタンク容量の拡大に充てることができるようになり、タンク容量は従来の220リットルから300リットルに増加。富士では10周多く走行できる計算になる。トヨタは、40周分の周回を目指して開発を進めていくという。

一方、既存の電動モーターでは見えなかった課題も浮き彫りになっている。その一つが液体水素燃料が減った際、横G(加速度)などで超電導モーターが液体水素に浸からない状態(超伝導性の低下)が起きてしまうことだ。また、潤滑材が使えない環境下でギアやベアリングの耐久性向上も技術的課題だという。

超電導モーターの開発では京都大学の協力を得ており、今後、モーター温度が200度程度まで上昇しても超伝導状態を維持する電線の巻き方や極低温に耐える材料開発などを進めていく。

水素エンジン開発を統括するGR車両開発部の伊藤直昭主査は「S耐の活動は最終的に商品につなげることが目標だ。商品に至る技術にしっかり育てていく」と語った。

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞 11月20日掲載