2025年10月17日

自動車メーカー、新たな急速充電サービス 利便性高い機能を拡充

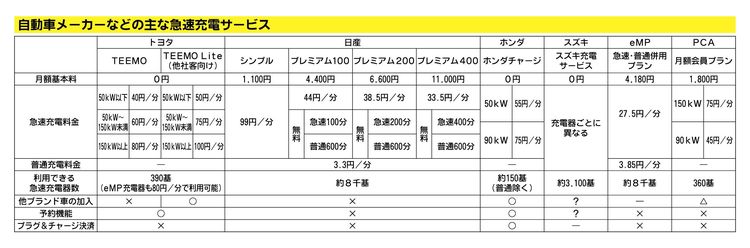

自動車メーカー各社が、相次いで新たな急速充電サービスを打ち出している。割安な料金設定のほか、充電待ちを回避するための予約機能やカード認証不要で決済できるようにするなど利便性を向上することで、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の使い勝手を高める狙い。顧客が求める充電サービスを提供できれば、車両販売の促進につながるほか、自社や販売店などが設置している充電器の稼働率も高められる。メーカー各社が新たなEVの発売を進めている今、充電サービスの強化が競争軸の一つになりそうだ。

トヨタ自動車とホンダが新しい充電サービスを始めた。両社のサービスの料金体系に共通する特徴の一つは、充電器の出力に応じた料金体系を採用したことだ。トヨタの場合、出力を「50㌔㍗以下」「50~150㌔㍗」「150㌔㍗以上」の3種類とした。ホンダは「50㌔㍗」と「90㌔㍗」の2種類に区分し、それぞれ1分当たりの料金を徴収する。

充電サービスは従来、利用した時間のみで料金を決めることが一般的だった。ただ、低出力の充電器では、高出力のものと比べて実質的に料金が割高になり、ユーザーの不満につながっていた。一方、高出力の充電器は導入コストが割高で、設置事業者や充電サービス事業者が得られる利益が相対的に減る問題があった。

そこで、トヨタとホンダの新サービスは、充電器の出力ごとに区分することで、こうした課題の解消を目指す。近く新しい充電サービスの開始を予定しているスズキも、同様な従量課金の仕組みを取り入れる方針だ。

基本料金をなくしたことや、他銘柄客の加入を認めたことも共通点だ。従来のサービスはトヨタで月1650円、ホンダで月550円の基本料が必要だった(ホンダは25年にサービスを終了)。新商品では加入のハードルを下げ、競合他社のモデルに乗るユーザーにも自社の充電器を利用してもらうことで稼働率を高め、投資の回収効率を改善する考えだ。

機能面ではそれぞれ予約機能に対応したほか、ホンダは車とケーブルを接続することで自動認証する「プラグ&チャージ」機能も盛り込んだ。この仕組みはテスラが先行して採用しているが、チャデモ規格では初めて。充電時の利便性を高めることで、EVの販売増を狙う。

トヨタやホンダが充電サービスで新たな動きを見せる中、自動車メーカー系で会員数が最も多いとみられる日産自動車も、「新型『リーフ』の顧客の反応や他社の状況を見ながらサービスの見直しを検討する」(担当者)という。

自動車メーカー各社は、EVやPHVの投入に合わせ、2010年代に充電サービスを開始した。無制限で充電可能なサービスを低額で提供した日産を含め、EVやPHVのメリットである維持費の安さを全面に打ち出し、電動車の普及を図るのが主流だった。

ただ、23年にはトヨタや日産などが相次いで料金を大幅に値上げし、各社の充電サービスの魅力が相対的に薄れていた。値上げした理由の一つには電気代の高騰があるが、そもそもEVの普及率が低いことから充電器の稼働率が高まらず、自動車メーカーや充電器を設置するディーラーなどの投資負担が重かったことも背景にある。新しい充電サービスをフックに充電器の利用を促進し、EVやPHVの普及につながる好循環を実現できるか、注目されている。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞10月17日掲載