2025年9月1日

〈探求 企業の人づくり・組織づくり〉トヨタ・ガズー・レーシング

レースを通じた人づくり

極限の世界で人材を磨く

トヨタ・ガズー・レーシング(TGR)が進める人づくりがトヨタのモータースポーツ活動の中で広がりを見せている。コンマ1秒を競い、限られた時間での判断や行動が求められる極限の世界で磨いたスキルに、人を鍛え上げる仕組みや組織体制を組み合わせることで、トヨタ自動車が進める「もっといいクルマづくり」を下支えする。一連の取り組みは、プロドライバーの育成にとどまらず、エンジニアやメカニックのスキルアップ、そしてモータースポーツをきっかけとした将来の車ファンを生み出す原動力としていく狙いがある。

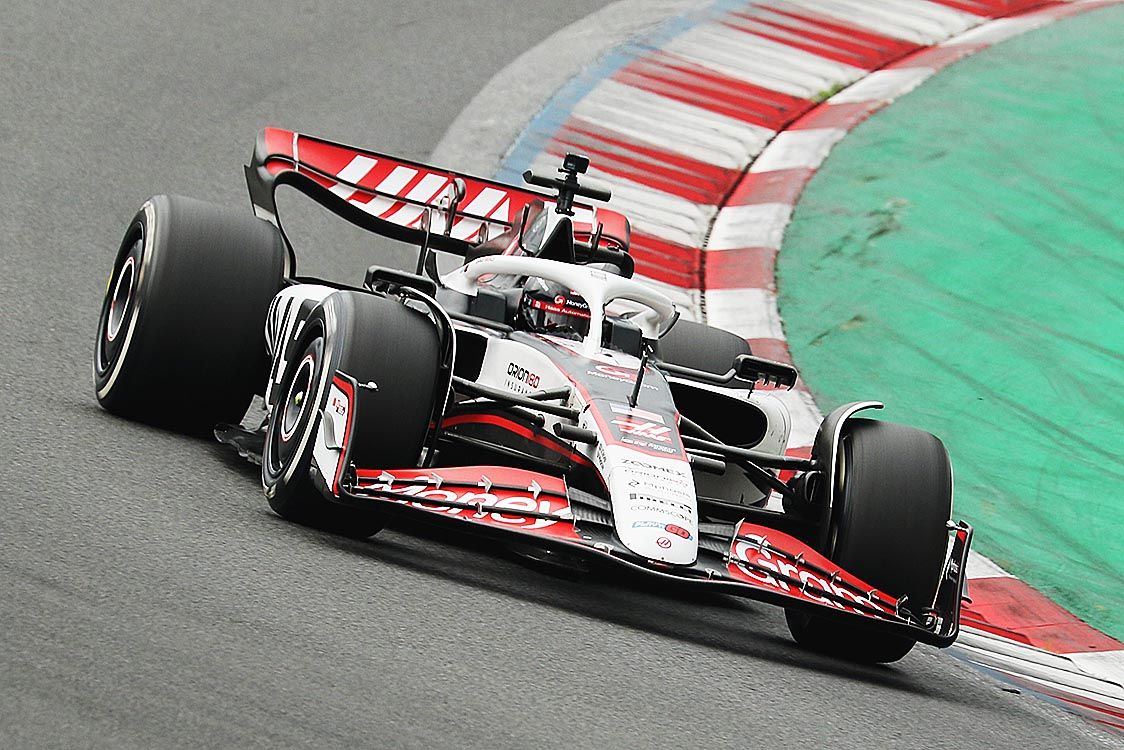

ハースF1テストに参加した スクールの片岡龍也校長から激励を受ける

スクール出身の坪井翔選手 F4の鈴木斗輝哉選手

8月6、7日、富士スピードウェイ(静岡県小山町)を17年ぶりにF1(フォーミュラワン)マシンが走行した。旧型車両を使った走行テストを行ったのは、TGRと業務提携しているハースF1チーム。トヨタ独自のレーシングスクール「TGR-DCレーシングスクール」出身の平川亮選手と坪井翔選手の2人がステアリングを握った。

スクールはトヨタドライバー育成プログラムの根幹となる。同プログラムは国内外のレースで活躍できるプロドライバーを育成するための取り組みで、選考会には日本在住の13~25歳のドライバーであれば誰でも挑戦できる。選ばれたドライバーは「TGR-DC育成ドライバー」として手厚いサポートを受けながらFIA-F4選手権に参戦でき、トップドライバーになるために必要な素養を学ぶことができる。ハースと連携したF1への挑戦を育成プログラムの頂点に位置付けており、プロドライバーを目指す若手のモチベーションアップに結び付けている。

国内最高峰のスーパーフォーミュラには、勝利よりも若手ドライバーの育成に重きを置く異色のチーム「KDDI TGMGP TGR-DC」が参戦している。ドライバーは成績による入れ替え制を採用し、速く走るための闘争心をあおるとともに、車両の状態をエンジニアやメカニックに的確に伝える能力を磨く。

実際に、シーズン当初は小高一斗選手と平良響選手で参戦していたが、第6戦からは平良選手から野中誠太選手に交代し、平良選手はリザーブドライバーになった。ただ、平良選手は出場するチャンスを失ったわけではなく、最終戦の鈴鹿大会を前にもう一度入れ替える可能性も残されている。これについて片岡龍也チーム監督は「今までにないやり方で、2人の環境を追い込んでお互いに高めてもらう」と話す。

運転免許証さえ持たない〝バーチャルレーサー〟を支援する取り組みも始めている。小学5年から中学3年生までが参加できる「TGR eモータースポーツチャレンジリーグ」は、有能な選手が実際のレーシングドライバーを目指す活動を支援するプロジェクト。優勝者にはレース活動に必要な物品や経費をサポートする。手軽に始められるeモータースポーツをきっかけに、リアルのモータースポーツとの境界をなくすことで「才能が埋もれていかないようにする」(加地雅哉TGRグローバルモータースポーツディレクター)考えだ。今年は10月5日に決勝戦を予定している。

バーチャルレーサーの支援体制も整えた

モータースポーツを通じた人づくりはドライバーだけではない。エンジニアやメカニックも鍛え上げる。7月21~22日にドイツで行われた「ニュルブルクリンク24時間レース」。トヨタはTGRと、豊田章男会長がオーナーを務めるルーキーレーシング(RR)を融合した新チーム「TGRR(トヨタ・ガズー・ルーキーレーシング)」で出場した。「人とクルマを鍛える」という2007年の初参戦時から最も重要視してきた価値に原点回帰するため、今回は新チームを結成した。

今大会では、チーフエンジニアに33歳の久富圭氏を抜擢。チームを取りまとめる関谷利之ゼネラルマネージャーらベテランと若手が融合するチームで、ドライバーとエンジニア、メカニックが三位一体となることで人材育成につなげる狙いだ。

こうしたモータースポーツを通じた人づくりは、トヨタが進める「もっといいクルマづくり」にも貢献する。スーパーフォーミュラで人材育成を行うのは、単に速いレーサーを育てるためだけではなく、市販車の開発ドライバーを育成する狙いもある。

世界各地で販売されるトヨタ車は、同時にさまざまなユーザーを抱えている。レーサーの限界領域での車両セッティング能力やエンジニアなどとの高いコミュニケーション力を、車両の性能向上や開発業務の効率化だけでなく、誰でも安心して運転できる車両の開発につなげていく。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞9月1日掲載