2025年5月16日

産学官連携で工業高校の課題解決

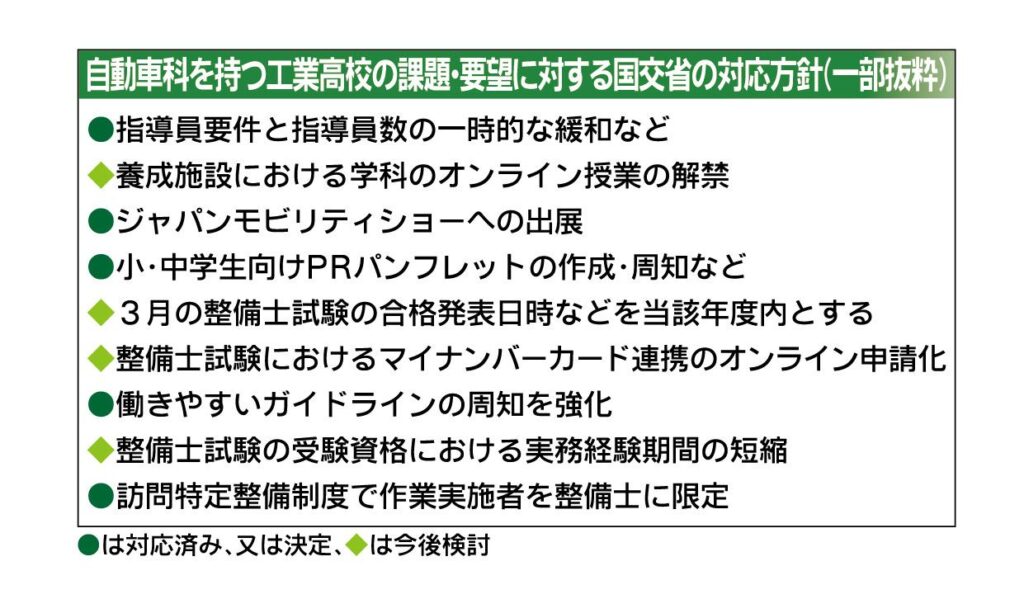

自動車科を持つ工業高校の課題解決に向け、産学官の連携強化による取り組みが本格的に動き始めている。国土交通省は工業高校に対するヒアリングを踏まえ、教員(指導員)要件の緩和など整備士の養成施設に関する制度改正を実施。教材や整備士の資格試験に関する見直しも、自動車関係団体や関係省庁と検討を進めている。自動車教育の環境改善や充実などを急ぎ、将来の整備人材の確保につなげる。

全国自動車教育研究会(古藤一弘会長)に加盟する工業高校69校に対し、国交省と日本自動車整備振興会連合会(日整連、喜谷辰夫会長)などが参画する自動車整備人材確保・育成地方連絡会が各校を訪問して聞き取りを実施した。教育環境、学生、整備士資格試験などに関する合計259件の課題・要望が寄せられた。

教育環境に関する課題の一つに挙がる指導員不足への対応として、国交省は「自動車整備士養成施設の指導等の基準について」などの通達を改正した。養成施設の基準で規定する指導員になるための要件や実務経験期間を緩和し、指導員の業務範囲を拡大した。

例えば、国家三級整備士の養成施設の場合、同資格の取得後に一定の実務経験を積んだ人と、ディーラーなどで教育を行ってきた人を指導員として認める。指導員の業務範囲についても広げた。

また、養成施設の基準では指導員1人当たりの生徒数を規定しているが、産休・育休や介護など突発的な指導員の欠員によって基準を満たせない場合、運輸支局と相談した上で教育上支障がないと判断できれば、一時的に基準を緩和するようにした。

整備士の資格試験に関する見直しも順次、国交省と関係省庁で検討を始める予定だ。現在は4月に行われている合格発表を、在学中の3月に実施できるようにする。受験資格に必要な実務経験の期間短縮については、業界団体の意見も踏まえながら議論を進めていく方針だ。

こうした産学官の連携強化による取り組みの発端は、昨年6月に発足した「自動車教育充実に向けての自動車関係団体と工業高校校長会等意見交換会」によるもの。自民党の赤池誠章参議院議員の呼び掛けで、学校関係者、自動車関係団体、関係省庁が集まった。将来の整備士人材を確保するため、自動車科を持つ工業高校と自動車関係団体との連携を深め、自動車教育環境の支援を強化するのが狙いだ。

今年4月30日に開かれた2回目の意見交換会には、約50団体・約100人が対面またはオンラインで参加。工業高校の課題解決に向けた国交省と文部科学省の対応を説明した後に、それぞれの学校や関係団体などの声を聞いた。赤池氏は、自動車教育の充実化や整備士人材の確保に向けて「(国の)予算の問題や制度の問題などさまざまな課題はあるが、(産学官で)連携することが大変大事」と、今後も継続して課題解決に向けた取り組みを進める考えを述べた。

| 対象者 | 大学・専門学校,自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞5月16日掲載