2025年2月21日

トヨタとホンダ、FCモジュールを刷新 第3世代へ 大型商用車も想定して耐久性や出力向上

トヨタ自動車とホンダが燃料電池(FC)モジュールを刷新する。トヨタは2026年に、ホンダは27年にそれぞれ第3世代に切り替える。バッテリー電気自動車(BEV)より使い勝手が良いとされるトラック・バス向けのほか、フォークリフトや鉄道、定置用などに幅広く売り込み、30年代後半には両社合わせて年間数十万基の販売を目指す。

トヨタの次世代FCモジュール

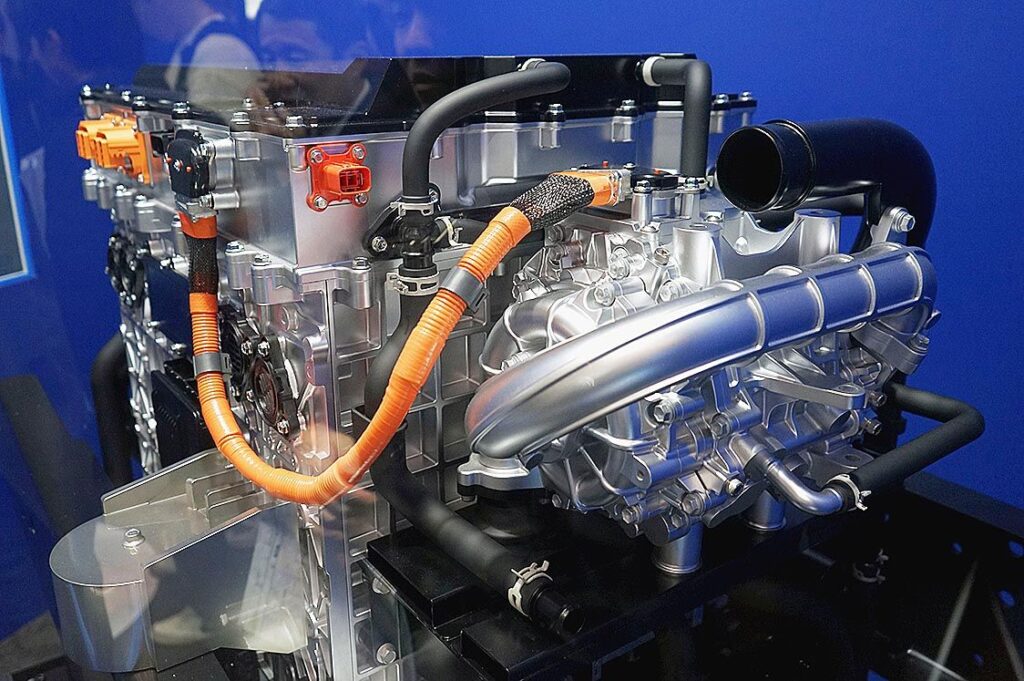

ホンダの次世代FCモジュール

FCは水素と酸素を反応させて電力を取り出す装置。1990年代にカナダ・バラード社が車載可能な固体高分子型FCの開発に成功すると、自動車業界でFCの開発ブームが起きる。しかし、高性能・低価格化に手間取るうちにリチウムイオン電池の登場で実用性が一気に増したBEVに先を越され、開発から手を引く自動車メーカーが相次いだ。現在、開発を続けているのはトヨタ、ホンダのほかヒョンデ、BMW、ゼネラル・モーターズ、ダイムラー・トラックなどにとどまる。

トヨタ、ホンダは10年代から燃料電池車(FCV)の開発と生産を続けてきた。近年では普及を早めるため、トラック・バス用のほか、外販を含め幅広くFCモジュールの供給先を増やす方針に転じ、FCセル(単電池)やモジュールの改良も重ねてきた。

トヨタは、大型商用車への搭載を想定し、従来よりも低燃費かつ高寿命化を実現した新たなセルを開発。燃費に相当する「エネルギー効率」は第2世代から2割高め、耐久性も2倍にしてディーゼルエンジンに近づけたという。26年から生産を開始し、日本や欧州、北米、中国などに展開する。

ホンダの新型FCモジュールは、定格出力を第2世代の約2倍、150㌔㍗へ高めた。従来は乗用車への搭載を前提とした設計だったため、大型トラックには3~4基のFCモジュールが必要だったが、容積当たりの出力密度を3倍以上に高めることで、第2世代の半分の基数で同じ出力を確保できるようにした。製造コストは半減させ、耐久性は2倍以上に高める。従来はWHVCモード(大型車の試験走行モード)で「数万㌔㍍だった」(開発担当者)が、白金の使用量を増やさずに耐久性を高める新触媒を開発中という。

BEVに押されていたFCVだが、大型商用車などで再評価が進み、中国では国を挙げて開発と普及に取り組み始めた。自動車に限らず、発電や産業用など幅広い分野の脱炭素化につながるため、欧州や日本など主要国もそれぞれ国家目標やロードマップ(行程表)を持つ。目標達成にはFCモジュールの改良に加え、燃料となる水素をいかに安価かつ安定的に供給するかもカギとなる。

トヨタは、26年に提供を始める小型トラック用で700~5千基、28年に提供を始める大型トラック用で1350~3千基の販売を計画する。ホンダは第3世代を軸に30年に定置用なども含め、年間販売を6万基に増やす方針だ。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞2月21日掲載