2024年12月19日

公取委と中企庁、20年ぶりに下請法改正へ 報告書まとめ

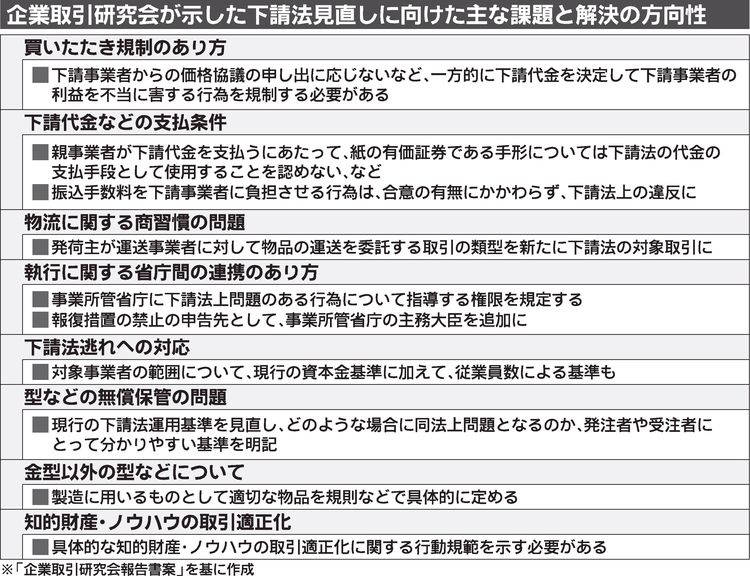

公正取引委員会と中小企業庁は、約20年ぶりとなる下請法(下請代金支払遅延等防止法)の改正に向けた報告書をこのほどまとめた。下請事業者との協議や説明をしないまま発注事業者が価格を一方的に決めることを禁じる。また、下請法の適用基準に従業員数を追加し、荷主と運送事業者の取引を対象とすることなども盛り込んだ。サプライチェーン(供給網)全体での円滑な価格転嫁と取引の適正化を進め、下請事業者の待遇改善や賃上げにつなげる。

公取委と中企庁は7月に「企業取引委員会」を設置し、これまでに下請法改正に向けた検討を重ね、このほど報告書をまとめた。この報告書を基に、2025年の通常国会で下請法改正案の成立を目指す。「下請け」という用語も見直す。

現行下請法の「買いたたき規制」のほかに、親事業者が下請事業者と十分な協議を経ない一方的な取引価格の決定を「下請事業者の利益を不当に害する行為」として禁じる。労務費、原材料価格、エネルギーコストなどの上昇などを踏まえた適切な価格転嫁を協議できる交渉環境を整える。

「下請法逃れ」への対応として、下請法が対象とする事業者の要件設定に従業員数による基準を加える。企業が資本金を増減させ、下請法の適用を逃れる事例を踏まえた。

物流分野における下請法の適用対象取引も広げる。発荷主と運送事業者の取引も対象とする。長時間の荷待ちや、契約にない荷役などの附帯業務が物流業界で問題化しているためだ。国土交通省など所管省庁が下請法上、問題のある行為について指導・助言できるようにする。

近年、下請法違反の勧告事案が相次いだ金型などの無償保管問題の解決に向けては、現行の下請法運用基準を見直す。金型の所有権の所在にかかわらず、型の無償保管要請が同法上の問題となり得るとし、どのような場合に問題となるのかなど、発注者や受注者が分かりやすいよう基準を明確化する。

政府としては下請法の対象取引にとどまらず、サプライチェーン全体で価格転嫁の実現を目指す。このためには「利益の適正な分配を促すための方策を強化する必要がある」として、独占禁止法の「優越的地位の濫用に関するガイドライン」などに具体的な違反事例や考え方を示すことも検討していく。発注者と受注者の双方が法令への理解を深める必要もあるからだ。

同研究会は、主に法規制の観点から議論してきたが、報告書では「デフレ型の商習慣からの脱却には法改正を行うだけでは十分とは言えない」とし「法的手当てと併せ、より一層の価格転嫁対策に関する施策を推進していくことが求められる」とした。「下請法さえ守っていれば良い」という意識は本質を捉えておらず「一つひとつの取引が、合理的で、フェアなものかが問われている」とも指摘した。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞12月19日掲載