2024年12月19日

ホンダと日産、経営統合へ協議入り

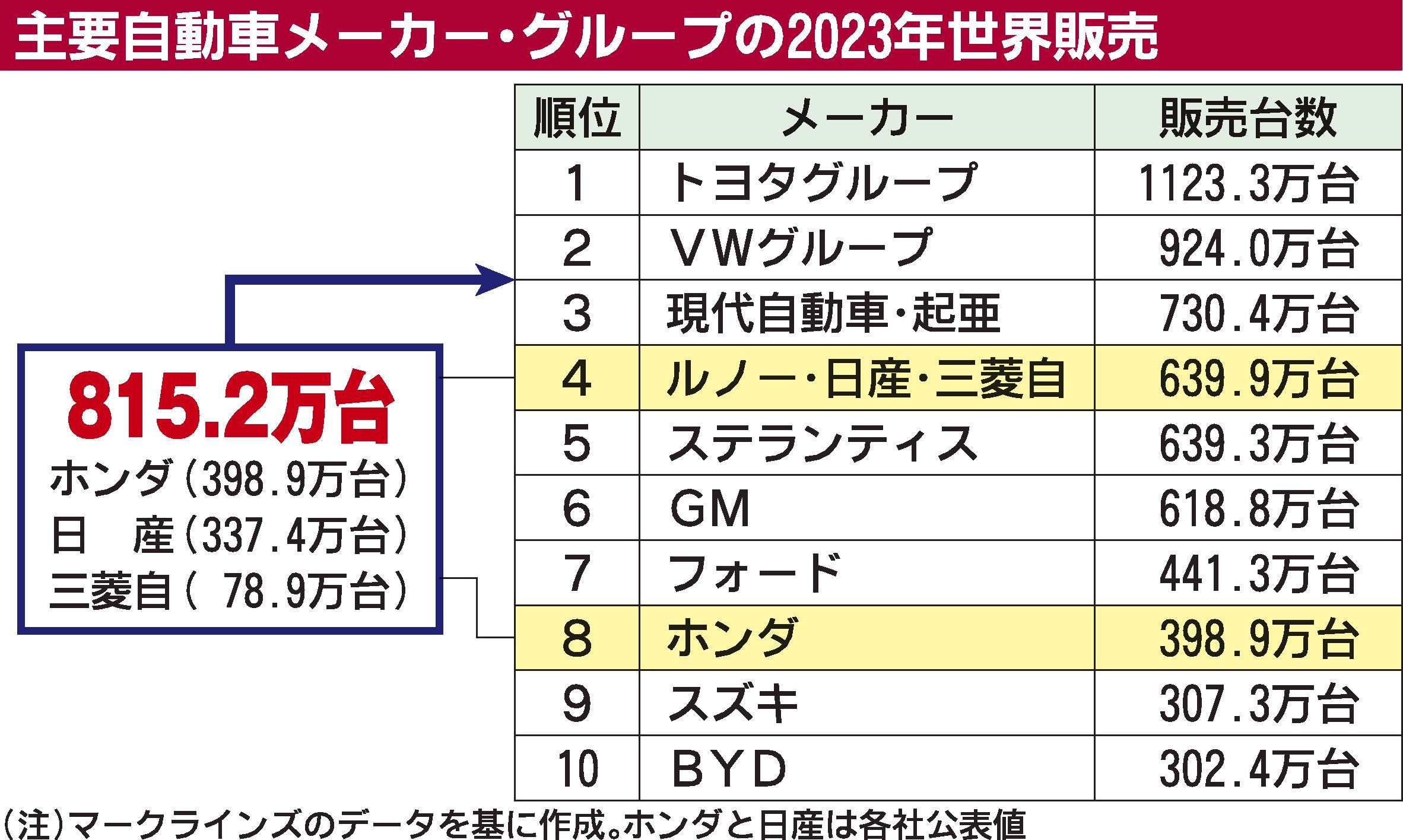

ホンダと日産自動車が持ち株会社方式による経営統合に向けて協議入りすることが明らかになった。三菱自動車が加わる可能性もある。3社合わせた世界販売は800万台を超え、仮に統合が実現すればトヨタ自動車、フォルクスワーゲン(VW)グループに次ぐ世界3位のグループが誕生することになる。ただ、ホンダと日産は社風や技術思想などが大きく異なる。電動化や新興勢力の台頭に向き合う必要性は共通だが、狙い通りの統合効果を引き出せるかどうかは未知数だ。

両社は持ち株会社を設立し、傘下の事業会社としてホンダと日産を置く形での経営統合を協議している。今夏、電気自動車(EV)関連技術などの協業で合意したばかりの両社だが、事業や経営環境が急速に変わり、合併も視野に協議を進める。日産が筆頭株主の三菱自も合流する可能性があり、これらが実現すれば日本の自動車メーカーはトヨタ系とホンダ系の2陣営に集約される。

ホンダと日産は18日、経営統合に向けた協議入りが報じられると「将来的な協業について報道の内容を含めてさまざまな検討を行っているが、現時点で決定した事実はない」とコメントした。

ホンダと日産は8月、電動化技術やソフトウエア・デファインド・ビークル(SDV)などの協業で合意した。この協業に三菱自が加わる交渉も進めている。包括的な業務提携を検討することを発表した3月の記者会見で、ホンダの三部敏宏社長は「資本関係はない」と明言していた。それからわずか9カ月、経営統合を視野に入れるまで踏み込むことになったのは、両社の経営を取り巻く環境が急速に変化しているからだ。

日産の2024年4~9月期業績は、中国での販売不振と米国でのインセンティブ(販売奨励金)上昇による収益悪化の影響で、当期利益が前年同期比94%減の192億円と急減した。経営再建に向けてグローバルで9千人の削減と生産能力を2割減らすリストラ策を打ち出し、今期の通期業績見通しの当期利益は「未定」とした。

日産は、23年度に344万台だった世界販売を26年度までに100万台上積みするとともに、営業利益率6%以上を目指す中期経営計画を3月に発表したばかり。しかし、11月には24年度販売を340万台、営業利益率1・2%に修正し、1年も経たずに目標の撤回に追い込まれた。

日産の経営再建が見通せないのは、業績回復につながるようなヒットが見込める新型車が見当たらないためだ。研究開発投資を抑えてきた影響もあり、市場が拡大しているストロングハイブリッド車(HV)などのラインアップが不足している。三菱自の協力も得てプラグインハイブリッド車(PHV)を開発中だが「想定より開発に時間がかかっており、投入が遅れる模様だ」(部品メーカー)という。経営再建に向けた道筋が描けず、同社の危機感は高まっていた。

日産は経営体制の面でも問題を抱えている。経営のてこ入れに向けて12月にチーフ・パフォーマンス・オフィサーを置いた。25年1月にはCFO(最高財務責任者)のスティーブン・マー氏を中国事業担当とし、北米事業統括のジェレミー・パパン氏がCFOに就く人事を発表した。内田誠社長は続投する。

19年12月の内田社長就任時、COO(最高執行責任者)のアシュワニ・グプタ氏、副COOの関潤氏のトロイカ体制で経営していく方針だったが、直後に関氏がニデックに移籍し、グプタ氏も23年に退任した。日産の構造改革を主導できる内田社長の後継候補も社内には見当たらない。ホンダとの経営統合が実現すれば、人材や商品難がひとまず解消に向かう可能性がある。

一方のホンダも、テスラや中国の比亜迪(BYD)がシェアを拡大する中で、単独での生き残りに危機感を抱いている。これまで電動車や先進技術領域で関係を深めていた米ゼネラル・モーターズ(GM)は、韓国のヒョンデグループと包括的な業務提携の締結に向けて合意した。ホンダとGMの関係は、開発の方向性の不一致から量産型EVの共同開発計画が中止となり、GMが自動運転タクシー事業から撤退することに伴い、自動運転分野での提携も解消するなど希薄化する一方だ。

テスラや中国地場系の自動車メーカーが先行するSDVや自動運転、ギガキャスト(アルミ大型一体鋳造)といった先進技術の開発には多額の研究開発投資が欠かせない。すでに中国市場で地場系にシェアを奪われているホンダは巻き返しに向け「有力なパートナーと技術を融合して投資を分担しなければ生き残れない」との危機感を強めており、日産との経営統合にも前向きな模様だ。

ただ、ホンダは今でこそ協業もするが、もともと独立志向が強いことで知られる。日産も仏ルノーとの協業経験を持つが「互いにメリットがある案件が中心」(同社OB)で、統合効果をどこまで引き出せるかは未知数だ。国内の軽自動車事業では競合相手でもある。

互いに打算と思惑を抱えながら、新興勢力の迫りくる危機を前に社風や技術思想の違いを乗り越えて一つになることはできるのか。経営統合はゴールではなく、生き残りへ向けたスタートに過ぎない。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞12月19日掲載