2024年10月11日

国交省 自動運転タクシー運行へ制度設計急ぐ、交政審会議体が初会合

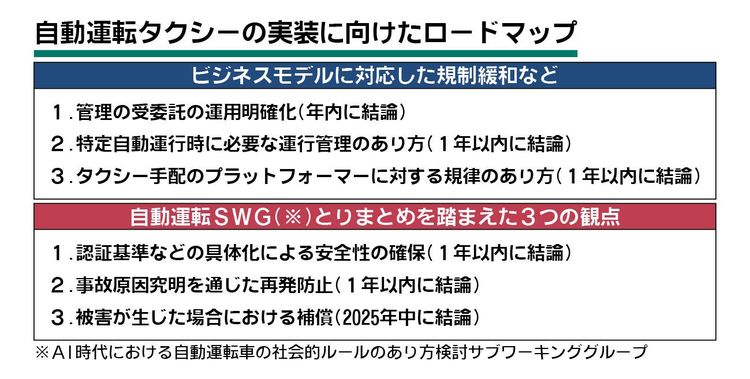

国土交通省は、自動運転タクシーの運行に向けた制度設計を急ぐ。交通政策審議会(国交相の諮問機関)に会議体を新設し、このほど初会合を開いた。自動運転車を活用したタクシー事業に必要な規制の見直しをはじめ、「自動運行装置」基準の具体化や被害補償のあり方などを議論する。2025年夏に中間とりまとめとして一定の方向性を示す予定だ。

「デジタル行財政改革会議」など、政府内で行われてきた自動運転に関する議論や報告案を踏まえ、交通政策審議会自動車部会の傘下に「自動運転ワーキンググループ(WG)」を立ち上げ、7日に初会合を開いた。自動運転タクシーの制度のあり方について集中的に議論する。

委員には有識者と日本自動車工業会が参画し、オブザーバーには日本自動車部品工業会や日本自動車連盟(JAF)、日本損害保険協会など自動車関連団体と警察庁、経済産業省などが入った。

鶴田浩久物流・自動車局長は「民間の取り組みを待つのではなく、役所側も一緒に道を切り開いていく気持ちで議論を進めていきたい。まずは、社会実装に向けて先頭に立っている自動運転タクシーから検討を始めていく」と語った。

自動運転WGのもと「自動運転車の安全性能確保策に関する検討会」「自動運転における自動車損害賠償保障法(自賠法)上の損害賠償責任に関する検討会」「運賃・料金の多様化に関する検討会」の3検討会も設置し、それぞれ議論を進める。3検討会は今年度末にも自動運転WGへ議論の結果を報告する。

まずは、タクシー事業者が自動運転タクシーを走らせる場合、タクシー事業の認可を得ていない事業者などに業務を委託できる範囲や責任の所在を明確化する。自動運行装置に関する基準の具体化も進める。

運輸安全委員会には、自動運転車に関する事故の調査体制を設ける。さらに自動運転における自賠法上の損害賠償責任について、旅客運送事業者と自動運転車の遠隔監視・操作を行う「特定自動運行実施者」が組んで車両を走らせる場合を想定し、運行供用者責任のあり方を整理する。

自動運転タクシーの実用化をにらんだ基準や制度は、自動運転バスなど他の交通モードでも応用できる。国交省は検討を急ぎ、人手不足などが深刻な地域交通サービス全体の課題解決につなげる。

| カテゴリー | 会議・審議会・委員会 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞10月9日掲載