2024年7月25日

日野 「自治体ライドシェア」支援、運行管理ソリューション提供

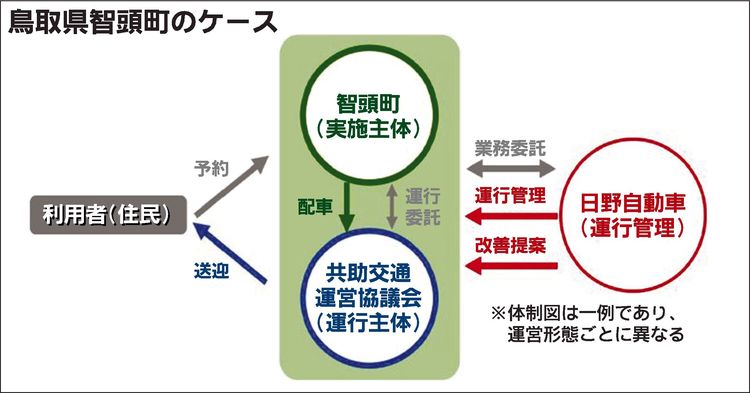

高齢化が進む自治体を中心に自家用有償旅客運送制度、いわゆる「自治体ライドシェア」の活用が広がっている。自治体や非営利団体(NPO)が運行主体となり、住民などが自家用車を使って交通空白地などに住む住民に移動サービスを提供するものだ。日野自動車はこの制度に着目、乗務前点呼やシフト作成といった運行管理業務を遠隔でサポートする事業に取り組んでいる。新規導入の支援や、将来的には配車機能、保険などを他社と連携してワンストップで提供することも視野に入れる。人の移動を縁の下で支援する「ソリューション事業」の拡大を目指す。

2台が運行していたタクシーの営業所が閉鎖され、町営コミュニティバスは維持費が財政を圧迫してスクールバスへと転換―。鳥取県智頭町は人口約6200人の町の約半分が高齢者だ。クルマがなければ移動が難しいが、運転免許を返納した高齢者などの買い物や通院といった移動のニーズに公共交通機関が応えられない状況に陥っている。

そこで同町は乗合タクシー「のりりん」の運行を昨年4月から始めた。ドライバーを務める住民らが自家用車を使って配車予約した住民を送り届けるサービスだ。費用は1回500円(乗合は400円)。現在は10~12台体制で運行しており、交通空白地の移動を担っている。

こうした自家用有償旅客運送制度は福祉目的や「交通空白地」での運行に限って認められている。具体的にはタクシーが恒常的に30分以内に配車されないといった状況を想定する。国土交通省によると2023年3月末時点で約700団体、約4500台が同制度を活用しており、智頭町のような自治体は全国的には珍しくないのが実情だ。

同制度のドライバーは規定の講習を受けるだけで普通自動車第一種運転免許で有償運行できるが、運行主体は運行管理責任者を置いてドライバーの点呼などの実施が義務付けられている。ただ、点呼一つとっても早朝や土日にも実施するため、自治体が運行主体を担う場合、職員の負担も大きい。こうした状況を受けて日野は、昨年7月から運行管理業務を受託するサービスを始めた。

「体調はいかがですか」「特に問題ないです」。日野のオペレーターがパソコンなど端末を介して問いかけると、ドライバーが示すアルコール検知器や体温計の画面をチェックし運行に問題がないことを確認する。日野では現在、5人体制で管理業務を運営している。モニター画面越しのやり取りとなるが、コミュニケーションを深めるなど、安全運行の推進に取り組んでいるという。

智頭町の場合、ドライバーのシフト作成も日野に委託している。実証段階から携わる同町企画課の西川淳主幹は「住民を集落の隅々まで送り届ける上で必要な作業だが、ドライバーのシフトを組むだけで大変だった」と背景を話す。

日野は現時点で6つの自治体から業務を受託しているが、事業拡大に向けてウェブサイトを今年7月に立ち上げた。運行管理に加え、導入に向けた制度理解や課題の洗い出し、申請手続きなども一括して担う体制も整えている。智頭町や石川県小松市などでは7月から車両にドライブレコーダーを取り付け、運転診断などに役立てる実証実験も始めた。

日野では車両の販売や整備以外の事業としてソリューション事業を強化している。塵芥車の運行状況をリアルタイムで把握し、ごみ収集業務効率化に寄与するサービスも始めた。自治体や事業者などが抱える課題解決に関与するとともに、得られたデータを将来の製品づくりにも生かしていく方針だ。

| カテゴリー | 社会貢献 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞7月25日掲載