2021年9月22日

カーボンプライシング、日本でも徐々に導入機運 官民で「在り方」探る

地球温暖化対策として、炭素に値付けする「カーボンプライシング(CP)」の導入機運が日本でも高まってきた。政府が「2050年までのカーボンニュートラル実現」を昨秋に掲げて以降、ここ1年で省庁横断的な議論が大きく進み、今秋の「地球温暖化対策計画(温対計画)」にも盛り込まれる見通しだ。産業界はこれまで、代表的なCP手法である「炭素税」に反対してきたが、潮目は変わりつつある。

「脱炭素の歯車を回していく上で、残されたピースがはまり始めた」―。先月末、環境省が来年度の税制改正要望で「CP」の文言を初めて盛り込んだことについて、小泉進次郎環境相はこう語った。

昨秋の「カーボンニュートラル宣言」以降、菅義偉首相は成長戦略会議などで「成長に資するカーボンプライシングに躊躇(ちゅうちょ)なく取り組む」と繰り返してきた。脱炭素の旗振り役を担う環境省も、1年半ほど休止していた「カーボンプライシングの活用に関する小委員会」を今年2月に再開し、導入検討を本格化させている。

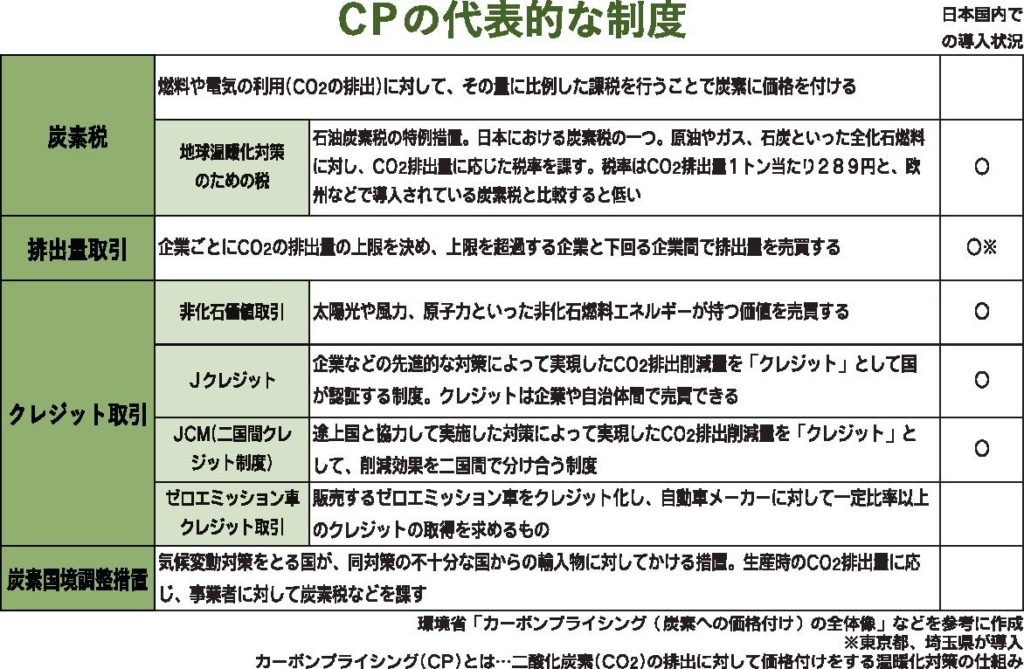

日本ではすでに、二酸化炭素(CO2)排出量の過不足分を企業間で売買する「排出量取引」や、削減量をクレジットとして認証する「クレジット取引」などのCP手法がある。ただ、これらの仕組みを導入している地域や企業は限られ、制度設計の複雑さや排出量価格が想定しにくいなどの課題がある。CO2排出の増減が直接、反映される炭素税の有用性を説く声もある。

炭素税の一つとして、日本では「地球温暖化対策のための税(温対税)」が石油石炭税の特例措置として導入されている。一定のCO2削減効果はあるものの、排出量1㌧当たりの税率は289円と、スウェーデン(約1万4500円)、フランス(約5500円)といった諸外国と比べると税率が低い。

また、16年に年約2600億円あった税収は石油消費の減少で「(50年には)数十億から数百億円規模になる可能性もある」(環境省の担当者)など、持続可能な制度とは言い難い。

欧州などの炭素税は、CO2排出量に応じて課税する。日本で導入された場合、エネルギー多消費型の製鉄やセメント、素形材などを中心に製造業の税負担が増すことが予想される。割高なエネルギー価格とともに国際競争力の足を引っ張るため、経済産業省をはじめ、産業界はCPに慎重な姿勢を保ってきた。

ただ、世界の脱炭素の潮流は待ったなしだ。米国と欧州連合(EU)が導入を検討している「炭素国境調整措置」は、排出規制の緩い国でつくられた製品を国・域内に輸入する際に、排出したCO2の量に応じて炭素税などを企業に課す仕組み。再生可能エネルギー比率の低い国に立地する企業の負担が増すことが想定される。

国際エネルギー機関(IEA)によると、先進国の電力、産業・航空部門の1㌧当たりの炭素価格は25年に63㌦(約6900円)、40年に140㌦(約1万5260円)と上昇していく見通し。炭素税など、より直接的なCP手法を通じて国内企業の低炭素化を推し進めなければ、自国の国際競争力の低下を招きかねないとの声もある。

産業界も反対一辺倒ではなくなってきた。日本経済団体連合会の十倉雅和会長(住友化学会長)は6日の会見でCPについて「間口を広く取り、最適なポリシーミックスを追求する」と語った。経産省は22年度に「カーボン・クレジット市場(仮称)」を創設、加盟企業間で排出量を売買できる排出量取引制度を導入し、CPのあり方を探る。

一方、世界でさまざまな炭素国境調整措置が広がれば新たな通商リスクとなり、自由貿易の理念がさらに後退しかねない。企業間の健全な競争はカーボンニュートラル実現に不可欠だが、競争環境を公平に保つ目配りも欠かせない。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞9月14日掲載