2020年12月9日

日産EV「リーフ」初代発売から10周年 累計販売50万台

日産自動車の電気自動車(EV)「リーフ」が3日、初代モデル発表から10周年を迎えた。日本、米国、欧州をはじめ世界59カ国の市場に投入し、累計販売台数は50万台を超えた。

「世界初の量産EV」を謳い登場したリーフはこの10年間、新市場の開拓〝車〟としてEVが抱える航続距離などの課題と向き合い、進化を遂げてきた。

日産が手がけたEVの歴史を振り返ると戦後に登場した東京電気自動車(後のプリンス自動車工業)による「たま電気自動車」や、1999年に投入した2人乗りコミューター「ハイパーミニ」などがあるが、2010年に本格的な量産車として世に投入したのが初代リーフだ。

初代は実用的な5ドアハッチバックのボディーに、補助金を利用した際のユーザー負担が300万円を切る価格設定(当時)でEVの本格的な普及に挑んだ。14年には販売累計が10万台を突破。

その後も着実に台数を積み上げてきたが、発表当時に打ち出した年間20万台の生産規模ほどの伸びには至らなかった。

グローバルのEV市場が想定より広がりを見せない中でも、リーフはこの10年間で着実に進化を続けてきた。最も改良に力を入れてきたのが内燃機関車に比べてウイークポイントとなる航続距離だ。

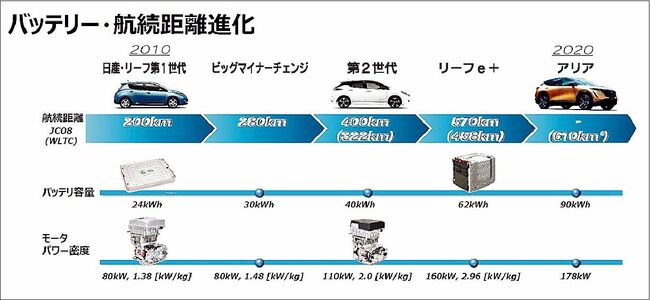

満充電状態の航続距離は、初代の第1世代が200㌔㍍(JC08モード)であったのに対し、15年のマイナーチェンジで280㌔㍍(同)、17年に全面改良した2代目モデルで400㌔㍍(同)と2倍に引き上げた。

さらに、19年に追加した「eプラス」ではバッテリーサイズや形状をほぼ変えずに容量と密度を向上させることに成功し、航続距離570㌔㍍(同)を実現した。

リーフは走行中に二酸化炭素を排出しないゼロエミッション車であると同時に、走る蓄電池としてEVを社会インフラの一部として活用していくことを想定して設計された。

家庭の電源にEVに蓄えた電気を使うV2H(ビークル・トゥ・ホーム)やEVとビルの間で電力を相互に融通するV2B(ビークル・トゥ・ビルディング)システムなど、移動以外の利用用途も広がっている。

また、リーフを災害時の非常用電源車として派遣するなど、EVの活用を通じて地域課題の解決を目指す「ブルー・スイッチ」の取り組みは全国で100件に及んでいる。

EVの使用済み電池のリユース事業にもいち早く着手した。初代リーフ誕生と同年の10年に住友商事と設立した「フォーアールエナジー」では、18年に世界初となる使用済みEV用電池の再製品化工場を開設。

リーフの使用済みバッテリーを再生した定置型蓄電池を活用した実証実験なども行っている。

◇

リーフで量産EVの先鞭をつけた日産だが、グローバルのEV市場はこの10年で米テスラや中国新興メーカーが台頭し、欧州メーカーも厳格化される環境規制をにらみ相次ぎEVを投入している。

競合車が一気に増えて市場競争が激しくなる中、日産はリーフ投入から10年間蓄積してきたEVのノウハウを凝縮し、競争力を高めた新型「アリア」で反転攻勢をかける。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞12月4日掲載