2019年10月23日

車載用ディスプレーの世界市場 23年に2億枚突破

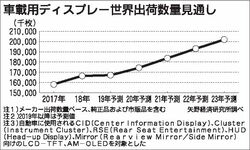

安全性の向上やエンターテインメントの要求から採用が高まる車載用ディスプレー。矢野経済研究所(水越孝社長)は、2023年の車載用ディスプレー世界出荷数量が19年見通しに対し3500万枚弱上回る2億198万枚(メーカー出荷量ベース)に成長すると予測した。

車載用ディスプレー世界市場調査結果のサマリーから明らかにした。同研究所によると、20年以降の車載用ディスプレー世界出荷数量は年率4%以上のプラス成長を遂げる見込みとした。メガマーケットの中国市場の動向に左右される可能性があるものの、中東など新興国地域向けの車載用ディスプレーの需要増や、21年以降のマルチディスプレー化が市場を牽引し23年には2億枚を突破する見通しだ。

18年の車載用ディスプレー世界市場(純正品および市販品を含む・メーカー出荷量ベース)は、前年比5・2%増の1億6646万枚となった。CID(Center Information Display)向け、Cluster(Instrument Cluster)向けの車載用ディスプレー出荷総量がそれほど落ち込まなかった点を要因としてあげている。

19年については上期までの関連会社の出荷量と、下期の見込数を考慮し、前年比0・5%増の1億6725万枚と予測した。ただ、減少要因として引き続き中国市場が低迷していることから、市況は楽観できず出荷数量は前年割れの可能性も考えられるとしている。

有機ELパネルの一つとなるAM―OLED(Active Matrics Organic Light Emitting Diode)パネルの採用動向については、17年第3四半期から韓国のSDC(サムソンディスプレイ)より車載用ディスプレーとしての一部出荷がスタートし、18年にはある程度の出荷実績が出始めたという。また、19年末よりLGD(LGディスプレイ)からAM―OLEDパネルの出荷がスタートするとみられるとしている。欧州メーカーが一部のモデル向けにLCDのPOLED(プラスチック基板のOLED)を採用するためで、19年末より出荷が開始される予定であるものの、出荷が本格化するのは20年以降とみられるとしている。

さらに、20年以降についても車載用ディスプレー量産品採用に向けて提案中の案件が複数あり、高級車種を中心に徐々に車載用AM―OLEDパネルの採用が拡大していく見通しだ。ただ、高価なパネルとなるため、液晶パネルとなるLCD―TFT(Liquid Crystal Display Thin Film Transistor)を上回るメリット提示ができない現状では、ポジティブな成長シナリオは描きにくいとする。

将来的には曲面などフレキシブルな機能を活かせる用途向け(ドアやAピラー付近など)など、メリットを活かせる用途向けで採用され、市場拡大していくとみられるとする。

こうした状況を背景に、将来的には中国での自動車販売台数など楽観視できない材料も存在するものの、20年以降の車載用ディスプレー世界出荷量は年率4%以上のプラス成長を遂げる見込みだとする。中東など新興国地域向けの車載用ディスプレーの需要増、21年以降のマルチディスプレー化による市場拡大で、23年の車載用ディスプレー世界市場は2億198万枚に成長すると予測する。

新たな需要として期待されるHUD、Rearview Mirror、Side Mirror向けディスプレーが急成長を遂げる見通しだが、高級車種を中心としたオプション品としての搭載が中心となり、これらのディスプレーが搭載可能なのは新型車かつ高級車種に限定されるとしている。

車載用ディスプレーについては、国内向けではカーナビゲーションを中心に一般化し、液晶ディスプレーの低価格化も相まって軽自動車まで一般的に搭載されるほど成長してきた。車載用品の発展段階に応じて当初はアフターマーケット中心に成長してきたものの、純正オプション、ライン装着へと成長し、車室内での一体化が加速している。

一方、採用理由としては安全性の向上や操作性の向上などで役割を大きくしており、タッチパネル化や音声操作と相まって、車載用ディスプレーは自動車に欠かせないものとなっている。

とくに、インフォメーション機能では安全性の確認や地図表示、エンターテインメントなど多岐にわたる。すでに実用化が進んでいるSide Mirror向けディスプレーなども、将来的にはパネル数を拡大する方向にある。

マルチディスプレー化も着実に加速しており、メーターパネルのディスプレー化による地図情報や複数のデザイン表示などが実現している。センターディスプレーについては操作性の向上とエンターテインメントの拡充もあって大型化が進みつつある。

海外メーカーでは、メーター用パネルを共用化して複数の車種に採用し、表示するデザインで使い分けする合理化にも取り組んでおり、ハードとソフトの新たな使い分けが進んでいる。

コネクテッド分野でも車載用ディスプレーが果たす役割は比重を増しそうで、20年から国内スタートする5Gでは、通信速度の高まりにより渋滞の先頭などディスプレーに表示する実験も取り組んでおり、実用化が進めば車載用ディスプレーのニーズはますます高まるとみられる。

自動運転もエンターテインメント面からのニーズがある。少なくとも後部座席や助手席などでのディスプレー表示へのニーズはより一層高まると考えられる。安全意識の高まりで装着が進むドライブレコーダーとの一体化も今後の方向性の一つだろう。

当面は高額車種を中心に、車載用ディスプレーの高機能化が進むとみられるが、一方で、車内装備はユーザーに直接アピールする部分だけに、今後の消費者動向によっては新たなニーズがさらに拡大する可能性もあるといえる。

※サマリーの出典元となる「2019―2020年版 車載用ディスプレイ市場の現状と展望」は、8月30日の発刊。調査期間は19年6~8月で、調査対象は車載用ディスプレーメーカー。同社専門研究員による直接面談と文献調査を併用した。

日刊自動車新聞10月19日掲載

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 主催者 | 日刊自動車新聞社まとめ |

| 開催地 | 世界市場 |

| 対象者 | 自動車業界 |