2019年9月11日

公道に100台の自動運転車 今秋都内で大規模実験スタート

自動運転の大規模実証実験が今秋、都内でスタートする。内閣府が主導する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)が主体となり、自動車メーカーが参画して最大100台の自動運転車を公道で走らせる。

一般車両も走る混流交通下で実証実験を行うことで、自動運転技術の研究開発を促す。東京オリンピック/パラリンピック大会直前の来年7月に開催する日本自動車工業会のイベントでは、一般客にも自動運転車を体験させて社会的受容性も模索していく。

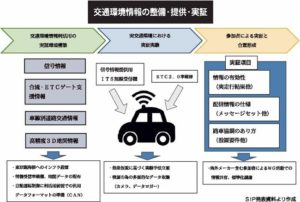

政府がまとめた「官民ITS構想・ロードマップ2019」では、2025年を目途に高速道路での完全自動運転(レベル4)の市場化を目指している。こうした中、SIPでは、2014~18年の第1期で高精度3次元地図情報を確立。第2期では、東京臨海副都心地域などの公道で大規模実証実験を行い、自動運転の実用化を目指していく。

実証実験は、台場などの臨海副都心地域と羽田空港を起点とした首都高速道路、羽田空港周辺の一般道の3エリアで実施する。臨海副都心地域では、ITS(高度道路交通システム)無線通信によって信号情報を車両に提供し、車両のカメラで信号情報が認識できない状況下でも安全に自動運転車が運行できるかを検証する。

首都高での実験では、車両のセンサー認識を補完するインフラ情報を提供することで、本線への合流やETCゲートの通過に際して走行支援の有効性を確認する。本線合流基点手前に車両検知器を、加速車線合流基点手前には本線の交通状況を提供する路側機を設置することで、本線への進入速度やタイミングを車両が自動で調整する。

羽田空港周辺では、インフラ協調によって自動運転レベル4の大型バスを走らせ、交流交通下での実証実験を行う。バス専用レーンを設け、走路誘導磁気マーカーによる自動操舵を行う。信号制御による交差点バス優先通行を導入し、安全で円滑な定時運行を目指す。

実証は10月中旬から開始し、20年度末まで実施する。実験車両台数は50台規模から最終的には100台まで広げていく。国内外の自動車メーカーが参画し、最大20車種程度が実験を行う見通しだ。SIPが高精度3次元地図や信号情報、合流支援情報などインフラ情報を準備し、情報を受信するための受信機をメーカーに貸与する。車両を走らせるメーカー側は配信されたデーターを基に自動運転実証を行い、SIPにフィードバックする。これを基に、自動運転に必要なインフラの有効性を確認し、優先順位付けや標準化を検証していく。

国内外の自動車メーカーとサプライヤー、ベンチャー企業、大学などが参加し、100台規模の大規模な公道実証実験を行うのは世界でも珍しい取り組み。車載センサーだけでなく道路側から信号情報などを車両に送ることで、より高度な自動運転技術を実現する路車間通信の効果を検証する。

今回の実証実験は、20年の東京オリンピック・パラリンピックに合わせて日本の自動運転技術を世界に発信していく狙いもある。大会期間中は実験は行わない予定だが、7月には自工会と連携し、自動運転サービスを一般客に体験させる。また、今秋には情報発信するためウェブサイトを立ち上げる。

日刊自動車新聞9月7日掲載

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 主催者 | 内閣府・戦略的イノベーション創造プログラム(SIP) |

| 開催地 | 台場などの臨海副都心地域、羽田空港を起点とした首都高速道路、羽田空港周辺 |

| 対象者 | 一般,自動車業界 |