2025年10月17日

原付1種の新基準車発売で「存続へひと息」 二輪メーカー各社は需要動向見極め

二輪業界の要望を踏まえ、第1種原動機付自転車(原付1種)に今春から加わった新基準の対応車がホンダから初登場した。ヤマハ発動機も追随する方針を示唆している。日本独自の原付1種は〝ガラパゴス化〟が進み、排ガス規制の強化で絶滅の瀬戸際にあった。新基準の追加で海外生産車を流用しやすくなり、存続へひと息ついた格好だ。ただ、電動アシスト付き自転車やキックボードなどライバルも増えている。様子見のスズキを含め、各社は需要動向をにらみつつ、新型車の投入を検討していく考えだ。

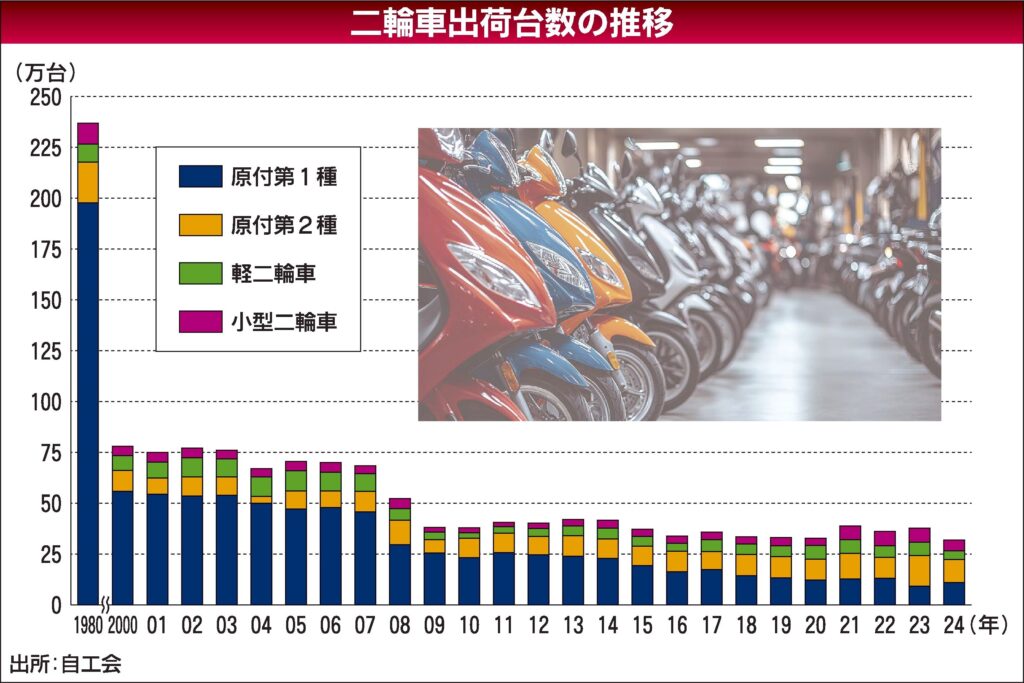

排気量50cc以下の原付1種は普通免許で乗れるため、通勤や通学の足として長らく親しまれ、かつては年間200万台近く売れたこともあった。しかし、所得の向上に伴い軽自動車に需要がシフトしたり、少子化や「3ない運動」、規制対応に伴う値上げなどさまざまな理由で需要は減り続け、今やピークの20分の1になった。

「コミューター」と呼ばれるこうしたジャンルの二輪は、世界では100~150ccが一般的だが、このクラスは日本で原付2種(51~125cc)に当たり、普通免許では運転できない。日本自動車工業会は原付2種を「生活モビリティ」と名付け、免許を取りやすくするなどの規制緩和を政府に働き掛けてきた。教習日数の短縮など一定の改善はあったが、普通免許で乗れない点は変わっていない。

こうした中、原付1種には第4次排出ガス規制が今年11月に迫った。技術的に必ずしも対応できないわけではないが「事業性の成立という非常に困難な課題があり、存在が危ぶまれる」(ホンダモーターサイクルジャパンの室岡克博社長)。実際、ホンダとスズキは、価格上昇が必至の従来型原付1種の生産を打ち切る。ヤマハ発動機は自社生産しておらず、ホンダからOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受けている。

原付1種を何とか残そうと、二輪各社が数年前から要望してきたのが新基準の導入だ。触媒の温度上昇が早く、規制対応が容易な125cc級エンジンの出力を4㌔㍗(5.4馬力)に抑えることで原付1種免許で乗れるようにするもの。警察庁も安全性や環境性能を検証後に「新基準原付」を認め、今年4月から新基準が創設された。

国内二輪メーカーとして最初に売り出すのがホンダだ。「スーパーカブ」など4車種をそろえた。排気量の拡大に合わせ、スーパーカブは前輪ディスクブレーキやABS、キャストホイールなど装備を充実させた。ヤマハ発も「26年上期に発表を行う」(広報)としており、自社生産への切り替えも含め、市場参入する可能性を示唆している。

一方、スズキは新基準対応車の導入方針を明らかにしていない。同社は、パナソニックサイクルテックと原付扱いの電動モペット「e―PO(イーポ)」を共同開発し、製品化を目指している。

ホンダモーターサイクルジャパンの室岡社長は「(新基準原付を)出したからといって市場が拡大するかというと構造的に難しい」と明かす。従来の原付1種と比べ約10万円高いことも不安要素だ。ただ、未だに年間で約10万台が売れ、417万台の保有台数がある。「無視できる市場規模ではない」(室岡社長)とするホンダは、トップメーカーとして原付免許で乗れる車両の供給を優先した格好だ。

原付1種は、自転車と自動車の間を埋める移動手段として事業用も含めて根強い需要を持つ。一方、電動アシスト自転車の性能向上や電動キックボードに代表される「特定小型原付」の普及もある。新基準によって原付1種の〝参入障壁〟は下がったが、各社は市場動向を見定め、商品投入を慎重に検討していく考えだ。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞10月17日掲載