2025年9月17日

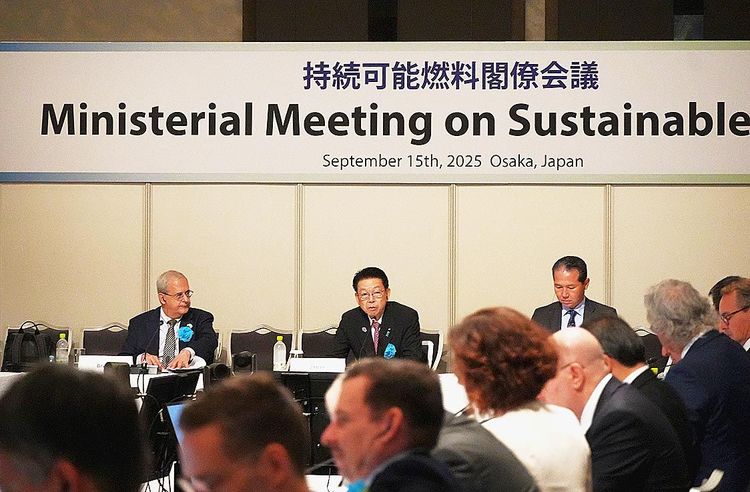

「持続可能燃料閣僚会議」を初開催、34の国や機関が参加 生産や利用を2035年に4倍以上へ

バイオ燃料や水素、アンモニア、合成燃料などの普及策を話し合う「持続可能燃料閣僚会議」が15日、大阪市内で開かれた。今回が初開催となる。日本とブラジルが共同議長を務め、34の国や機関が参加。持続可能燃料の生産や利用を2035年までに24年比で4倍以上に増やす目標を掲げた。11月にはブラジルで「国連気候変動枠組み条約第30回締約国会議(COP30)」が予定されている。政府としては、今回の会議の成果がCOP30で共有され、持続可能燃料の議論が活発に交わされることを狙う。

会議は、昨年5月の日・ブラジル首脳会談で立ち上げに合意した「持続可能な燃料とモビリティのためのイニシアチブ(ISFM)」に基づいて開かれた。脱炭素やエネルギー安全保障の観点から、持続可能燃料の重要性を確認するとともに、自動車や航空、船舶など多様な分野で利用拡大に向けて連携する方針を示した。自動車分野では、複数の燃料を混ぜて用いる「フレックス燃料」やハイブリッドエンジンの活用を含め、各国のエネルギー事情に応じた戦略をとることも確認された。

液体燃料はエネルギー密度が高く、電力や水素などと比べ輸送や保存も容易だ。既存の燃料インフラや内燃機関技術、アフターサービス網なども活用でき、使用過程車の脱炭素にもつながる。

農業大国のブラジルではバイオ燃料の活用が進んでいる。日本は30年度までにバイオエタノールを10%混ぜたガソリン(E10)の供給を始める方針だが、原料の安定調達やコストが課題だ。また、トヨタ自動車などが設立した次世代グリーンCO2燃料技術研究組合(略称=ラビット)とエネオスは、国産セルロース(繊維質)を使ったバイオ燃料の量産技術の確立に取り組んでいる。

会議の終了後、会見に応じた武藤容治経済産業相は、「目標達成に向け、各国と連携していく。COP30に向け次のステージに上がる」と手応えを語った。

日刊自動車新聞9月17日掲載