2025年9月11日

政府、「空飛ぶクルマ」年度内にも新たなロードマップ 2030年代後半には日常的な移動手段に

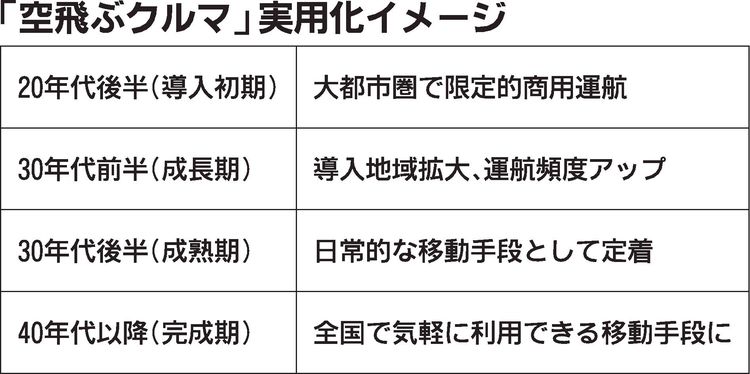

政府は「空飛ぶクルマ」の実用化に向けて2025年度中に新しいロードマップ(工程表)をつくる。2020年代後半には大都市圏において主要エリアを結ぶ2拠点間運航を開始するほか、地方では観光地での遊覧飛行や貨物輸送の実証などを開始する。30年代後半には日常的な移動手段として定着を目指す。「大阪・関西万博」では有人飛行を目標としていたが、安全審査の時間不足を理由に無人でのデモフライトにとどまった。改めて、万博後の実用化に向けて本腰を入れる。

8月末に開かれた「空の移動革命に向けた官民協議会」で、中長期的な案が示された。

導入初期である20年代後半には、東名阪などの大都市圏で商用運航を限定的に開始する。主要エリアを結ぶ2拠点間運航や、ベイエリアなどでの遊覧飛行を見込む。また、空港へのアクセス手段としても検討しており、既存機との運航調整などを進めていく。

地方では運航エリアをさらに限定し、世界遺産や山岳部などの景勝地で遊覧飛行を目指す。また、貨物輸送の実証も始める。インフラ整備や社会受容性の確保など「実装に必要な下地をつくる時期」とする。

30年代前半は「成長期」として位置付け、運航頻度と導入地域の拡大を進める。大都市圏では、中心都市の数10㌔㍍圏内の都市間での運航を開始する。空港とホテルや商業施設を結ぶ運航ルートも整備する。地方でも空港から観光地に観光客を運ぶ送迎サービスを始める。また、公共交通機関が少ない「空白地域」では、空飛ぶクルマがドクターヘリの補完的役割を担うことも目指す。成長期は、自治体同士の連携を進め、投資を呼び込み、経済性を高めることが重要とした。

30年代後半の「成熟期」には、空飛ぶクルマが乗用車や電車と同様に、日常的な移動手段として定着することを目指す。大都市圏では、広域的な運航ネットワークをつくり、主要な都市間で自由な往来ができるようにする。また、複数の空港で、空港へのアクセス手段として導入されるようにする。地方では、観光利用の定着を図り、交通網が発達していないエリアや離島での移動手段としても活用できるようにする。

「完成期」の40年代以降には、大都市圏の駅や主要な建物の屋上に、離着陸用のバーティポート(VP)を設置し、気軽に空飛ぶクルマに乗れる環境を整える。地方においても、日常的な移動手段として定着することを目指す。

空飛ぶクルマをめぐっては、大阪・関西万博を一つの指標として実証を進めてきた。ただ、有人時に安全性を確保することが難しいと判断し、当初予定していた万博での有人飛行が実現できなかった経緯がある。万博中のデモ運航でも、丸紅が運行している機体がサプライヤーのミスで部品の一部が落下するなどのトラブルも起きた。実用化に向けては、VPでの離着陸時や飛行時の安全性の確保に加え、交通ルールや事故時の責任の所在を明確にするための法整備も必要だ。現時点では、万博の有人飛行を行うための法整備にとどまっている。また、電動化が前提となるため、電池の耐久性や寿命の伸長など技術面の課題も残る。

今後は社会実装を前提に課題を整理し、段階的な実用化を目指していく。これらの目標を盛り込んで25年度中にロードマップを改定する。

初代のロードマップは18年に作成し、22年に改訂した。25年に実機での有人飛行を目標にしていたが、かなわなかったため、新たに改定することになった。

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞 9月11日掲載