2025年9月5日

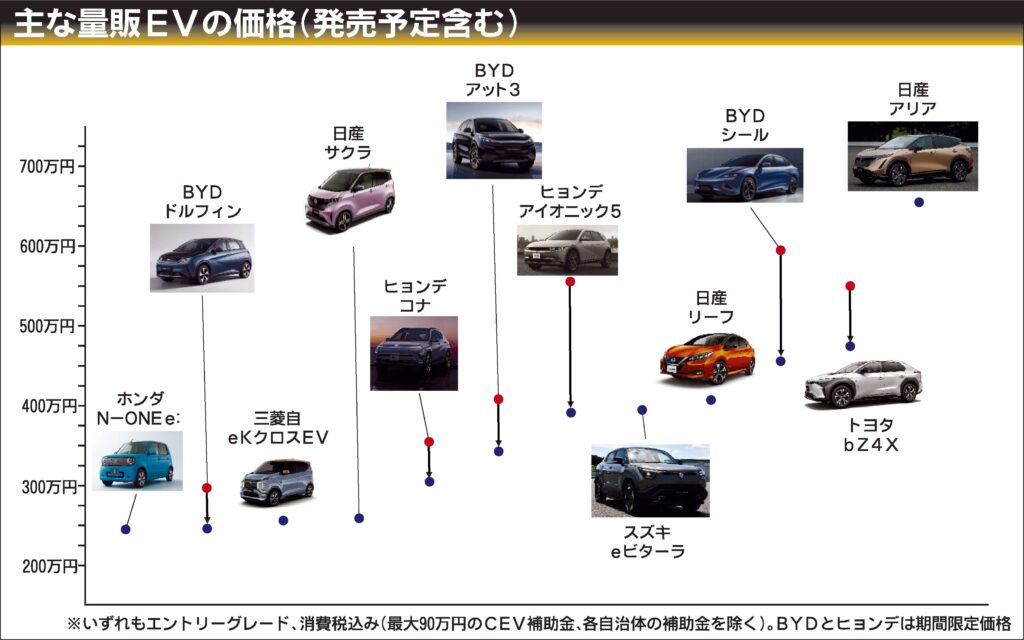

量販価格帯のEVが充実 割高感は徐々に解消 軽・小型は200万円台の競争

量販価格の電気自動車(EV)が充実してきた。国や自治体の補助金を差し引くと、ガソリン車やハイブリッド車(HV)とさほど変わらない価格で購入できる。小型車や軽自動車は比亜迪(BYD)の値下げ攻勢もあり、200万円台の競争になってきた。航続距離への心理的な不安や急速充電網の整備といったハードルは残るが、燃料高が長期化する中、中間所得層などがEVに食指を動かすか注目される。

割高な価格はEV普及の大きな障壁だ。日本自動車工業会(片山正則会長)の調査によると、EV購入における懸念事項(複数回答)に「車両の価格の高さ」を挙げたのは回答3563世帯のうち59%に上り「航続可能距離」(32%)、「充電時間」(30%)を上回って最多だった。日本で売られているEVは輸入車だけでも173車種(6月末時点)あるが、多くは500万円を超え、愛好家や富裕層などが主な顧客層だ。

こうした中、トヨタ自動車は今年後半に改良予定の「bZ4X」のエントリー価格を550万円(消費税込み、以下同)から480万円へ70万円下げる。国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」が仮に現行車と同じ90万円とすると、実質負担額は390万円。「ハリアー」のガソリン車(371万300円)や「RAV4」のハイブリッド車(385万9千円)のエントリーモデルと同程度で購入できるようになる。従来は2万2千円だった寒冷地仕様も標準化し、EVを敬遠しがちな降雪地域にも売り込む。

スズキが発売する「eビターラ」は390万円からだ。安価なリン酸鉄リチウムイオン電池(LFP電池)を採用し、装備も必要性が高いものに絞り込むことで価格を抑える。CEV補助金次第では、スズキの最上位車種である「フロンクス」の上位グレード(282万7千円)に近い価格で購入することもできそうだ。

実質負担額が200万円前後の車種も増える。これまで国産乗用EVとしては、日産自動車「サクラ」と三菱自動車「eKクロスEV」などに限られていたが、ホンダが軽乗用EVを投入する。海外勢としてはBYDが小型車「ドルフィン」の販売促進策として、実質214万円で購入できるようにした。BYDオートジャパン(東福寺厚樹社長、横浜市神奈川区)はまた「BYD補助金」として「アット3」の価格を70万円分下げている。35万円のCEV補助金を加えると約100万円下がり、実質負担額は313万円になる。

駐車場代が高い都市部で複数保有が難しく、HVがすでに普及している日本のEV比率(乗用車、2024年度)は1.5%。英独仏(24年で19%)、米国(同8%)などと比べても低い。航続距離や急速充電網以外にも、車載電池への品質不安からリセールバリューが低いといった課題があるEVだが、燃料高が続く中、価格が下がれば購入を考えるユーザーも出てきそうで、今後の需要動向が注目される。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞9月5日掲載