2025年7月30日

国交省、時代に合わせて整備関連の規制見直し 技術高度化や整備人材不足に対処

国土交通省が自動車整備事業規制の見直しを進めている。自動車技術の高度化や整備人材不足に対処するのが狙いだ。時代にそぐわない事業規制は、整備事業者の生産性向上や社員の処遇改善を妨げかねない。政府が中小・小規模(零細)企業の生産性向上を急ぐ中、国交省は「今後も必要な見直しを進めていく」(自動車整備課)としている。

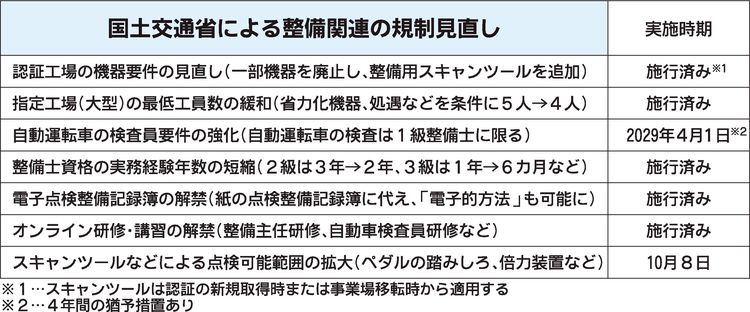

今夏、7件の事業規制を見直した。このうち3件は整備人材の確保につながるものだ。大型車を整備する指定工場の場合、従来は最低5人の工員が必要だったが、省力化設備の導入や合理的な管理制度などを条件に4人に緩和した。また、整備士の資格取得に必要な実務経験期間についても、2級は3年から2年に、3級は1年から6カ月に、特殊自動車整備士は2年から1年4カ月にそれぞれ縮めた。

一方で、自動運転「レベル3」(条件付き自動運転)以上の車両の検査を将来的に1級整備士に限定する方針。電子制御技術をより深く学ぶ1級整備士のキャリア形成に役立てる狙いもある。

整備事業の生産性向上も支援する。「整備主任者研修」「自動車検査員研修」などの座学は原則、対面だったが、オンライン受講も認めた。認証工場に必要な機器も減らし、タイヤの傾きを測定する「トーインゲージ」や小型車などの整備に使用する「ホイールプーラ」、整備用スキャンツールで代替できる「比重計」など9つの機器を認証基準から除外した。

その代わり、整備用スキャンツール(外部故障診断機)を認証基準に追加し、認証工場でも電子整備に対応できる体制を整える。これまで目視確認が必要だった「排気ガス再循環装置(EGR)の機能」「倍力装置の機能」など5カ所の点検をスキャンツールで代替することも認める。これにより、例えばブレーキペダルの踏みしろ測定で、1台当たりの作業時間を平均で3分ほど減らせると見込む。

従来は紙での保存と車両への備え付けが必要だった「点検整備記録簿」の電子保存も解禁した。必要な時「明瞭な状態で直ちに表示できること」が条件だ。

生産年齢人口の減少や大学進学率の上昇などで、整備人材不足は深刻だ。国交省は、中型・小型などの指定工場の最低工員数(4人)についても、緩和できないか検討を進めていく。

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞 7月30日掲載