2025年7月28日

アルコールインターロックの普及機運高まる きっかけは日本郵便問題 選択肢の拡大も後押し

飲酒運転の抑制に効果的な「アルコールインターロック」への注目が高まっている。きっかけは日本郵便で不適切点呼や酒気帯び運転が相次ぎ発覚し、運送事業許可を取り消されたことだ。同装置はこれまでも飲酒運転による悲惨な事故が取り沙汰されるたびに装着義務化などの議論が浮上したが、コストの問題などで採用が進んでこなかった。時代の変化に加えて、製品の選択肢も広がるなど、これまで以上に普及に向けた機運が高まっている。

アルコールインターロックは、アルコール濃度を検知するとエンジンの始動ができなくなる装置。米国では1990年代から多くの州で飲酒運転による違反歴があるドライバーに同装置の搭載を義務付けているほか、台湾が2020年に、韓国も24年に違反者を対象に義務化した。

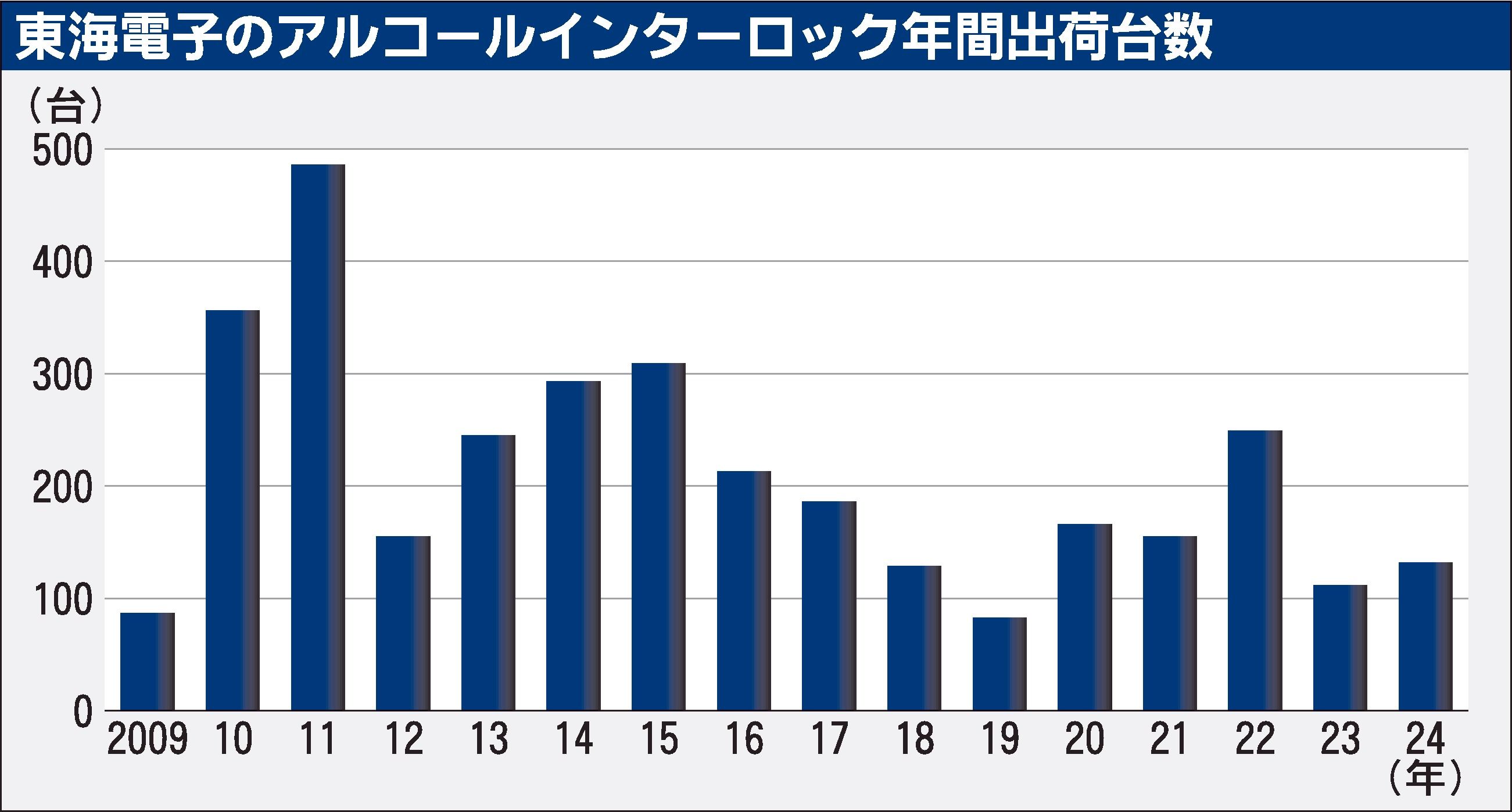

日本でも、06年に福岡県で飲酒運転の福岡市職員が追突した乗用車が博多湾に転落し、夫婦と子ども3人の家族を死傷させた事故をきっかけに12年に同装置の技術指針を策定。義務化はされていないものの、22年には国土交通省が運輸事業者向けの先進安全自動車(ASV)補助金の対象にアルコールインターロックを追加するなど、普及を後押ししてきた。

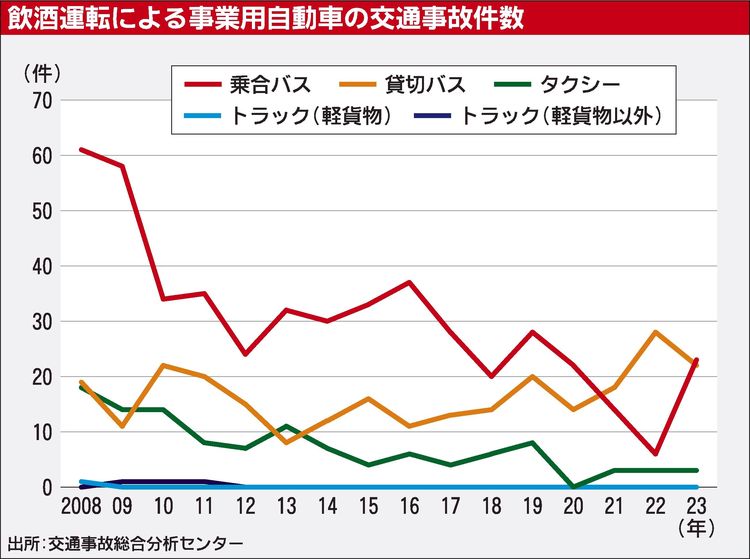

ただ、これまではほとんど採用が進んでいないのが実情だ。運送事業者の場合、補助金は利用できるが、それでも事業者にとっては絶対数が少ない飲酒運転に対してコストをかけたくないという事情があるようだ。09年に日本企業で初めてアルコールインターロックを市販した東海電子(杉本哲也代表、静岡県富士市)によると、同社の年間出荷台数は、緑ナンバー車にアルコール検知器の搭載が義務化された11年にピークの486台を記録した後、12年から現在までは年間100~300台前後で推移。累計出荷台数は3300台にとどまっている。

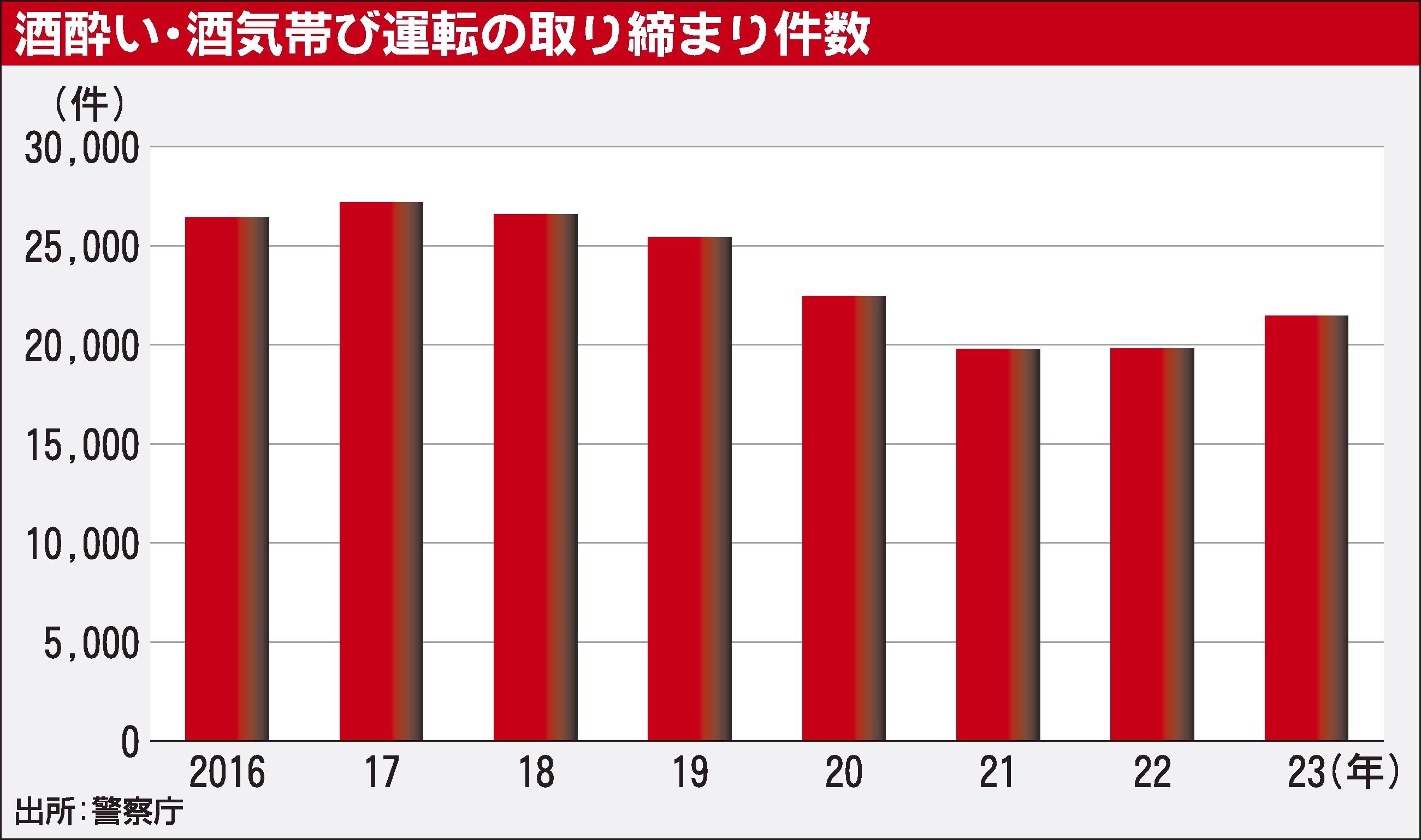

ところが、今年に入ってから普及の兆しが出ている。きっかけの一つが日本郵便の飲酒運転問題だ。法人の飲酒運転防止対策を巡っては11年に緑ナンバー車を対象に運行時のアルコールチェックが義務化され、23年に白ナンバー車にも対象が拡大された。ただ、日本郵便のようにドライバーや現場の管理者が点呼自体を適切に行わなければ効果はない。このためエンジンが始動できないアルコールインターロックに注目が集まっている。オリックス子会社でアルコールインターロックを手掛けるユビテックは、「日本郵便の事件の前に比べ、白ナンバー・緑ナンバー問わず問い合わせが増えている」と明かす。

また、採用機運が高まっている要因として、装置の選択肢が増えていることもある。国内で同装置を提供するメーカーは東海電子など一部だったが、25年1月には東海理化が大日本印刷やフィンテック企業のグローバルモビリティサービス(中島徳至社長CEO、東京都千代田区)と社用車向けに同装置の提供を開始。今年春にはセイコー子会社も参入した。いずれも引き合いは強く、一部メーカーによると、「大手のハウスメーカーや製造業、飲料メーカーなどが数千台規模の全社有車に採用する見通しだ」という。

アルコールインターロックだけではなく、アルコール検知器と連動した運行管理システムを手掛けるサービス事業者にも引き合いが増えている。検知器自体は義務化されており、対象事業者の車両にはすべて搭載されているものの、日本郵便の問題で「適切な運用方法を再検討する法人が増えた」と住友三井オートサービス(SMAS、麻生浩司社長、東京都新宿区)の担当者はいう。SMASはアルコール検知器の使用有無の確認しやすさなど管理者向けのメリットを訴求し、運行管理システムの採用拡大を狙う。

もっとも、アルコールインターロックでも、アルコール検知器と連動した利便性が高い運行管理システムでも、ドライバーの法令順守意識が低ければ抜け道はある。東海理化の担当者は「エンジンをかけたまま、飲酒されてしまうとインターロックでも防ぐのは難しい」という。飲酒運転の撲滅には、装置の普及によるハード面だけでなく、意識改革などのソフト面と両軸で対策を進めることが求められている。

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞7月28日掲載