2025年7月17日

〈岐路に立つ自動車税制〉自工会の税制部会長、代替財源議論「業界が与する必要なし」

戦後の高度経済成長期からほぼ形を変えていない自動車関連税制の見直し機運が高まる。排気量や燃費など、エンジン車をベースとした現行の制度は形骸化が必至だからだ。「減税には代替財源が必要」と頑(かたくな)な財政当局に対し、日本自動車工業会(自工会)の後藤収税制部会長(日産自動車理事渉外担当役員)は「自動車業界が税収中立の議論に与(くみ)する必要はない」とも。〝トランプ関税〟など未曾有(みぞう)の危機に見舞われる中、カーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)と自動車産業の国際競争力を両立させる税制を一刻も早く実現させたい考えを強調する。

後藤部会長が16日までに日刊自動車新聞社の取材に応じた。

自動車には大きく「車体課税」「燃料課税」がかかり、税収は年間9兆円にもなる。主な税目(税金の種類)だけでも「取得」「保有」「走行」の段階ごとに9種類あり、国税と地方税が混在する。つまり「車体・燃料」と「国・地方」が絡む複雑な制度だ。

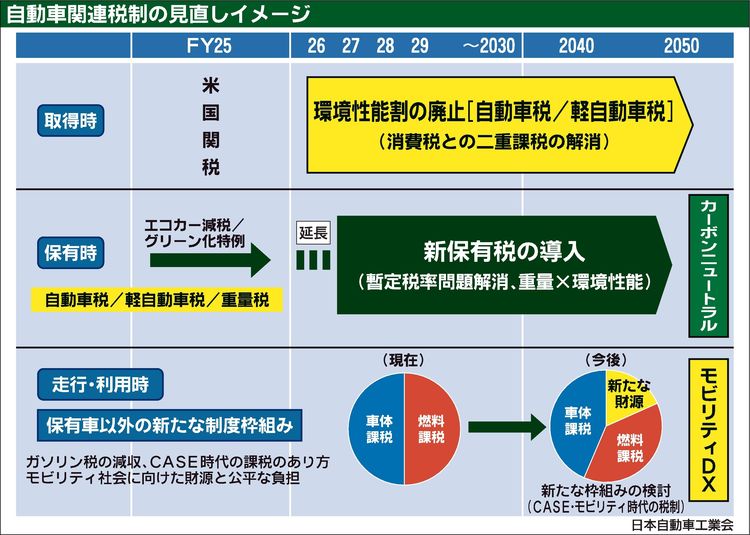

この自動車関連税制をめぐっては、政府・与党の方針を盛る税制改正大綱(2025年度)で①取得時の負担軽減等、課税のあり方を見直す②保有時の公平・中立・簡素な税負担のあり方等を検討する―とした上で「26年度税制改正で結論を得る」とされた。

後藤部会長は「期待しているのは負担の軽減と簡素化だ」と語る。

「軽減」は取得時の「環境性能割」の廃止だ。総務省は否定するが、環境性能割は19年に廃止された「自動車取得税」の代替で、その性格は消費税と重複する。後藤部会長は「国内生産が危機的状況にある中で(環境性能割の廃止は)今年やらないといけない」と強調する。

「簡素化」は保有時における自動車税/軽自動車税と自動車重量税の一本化を指す。自動車税の課税基準はエンジンの排気量で、排気量の概念がない電気自動車(EV)は一番低い税額が便宜的に割り当てられ、特例でさらに割引される。約1500万円もするメルセデス・ベンツ「EQS」でも購入翌年度の自動車税は6500円だ。自工会は電動車シフトをにらみ、保有時の課税基準を重量ベースに一本化し、環境性能に応じて増減する仕組みを求める。

ただ、後藤部会長は「制度設計の見直しが必要になってくる。年末に結論を得ても、導入は1~2年ずれる可能性はある」とし、この間は「エコカー減税」「グリーン化特例」といった現行制度を延長するよう求める。

走行時については、電動車シフトに伴う燃料税収の目減りや、公平性の観点から「所有」からシェアリングなどの「利用」へと課税対象を広げるような課税を検討する必要がある。この場合の「利用」は車両に限らない。後藤部会長は「例えば車両データを利用して別のビジネスができるかもしれない。そこに課税することもあり得ると思う」と例示する。

ただ、負担軽減―つまり減税に対し、財政当局は「自動車関係諸税全体として、国・地方を通じた安定財源の確保を前提とする」との文言を盾に消極姿勢を崩さない。しかし、後藤部会長は「日本の自動車税制は非常に過重であり、本当に『自動車業界の中でプラスマイナスゼロにしなくてはならないのか』というのがわれわれの問題提起だ」と語る。車が〝贅沢品〟だった時代の名残(なごり)でもある自動車税や、道路整備の「目的税」的な性格を失った自動車重量税は廃止されて当然で、税収中立の枠外であるとの立場だ。

後藤部会長は、米国の追加関税や物価高などの環境変化に危機感も募らせる。仮に環境性能割の廃止が決まっても施行は早くて26年度だ。トランプ関税はすでに日本の自動車産業に多大な負担を強いている。日米関税交渉の行方も見通せない中、政府・与党として基幹産業である自動車産業をどう守るか。税制改正を含む政策の迅速さや実効性が問われる局面だ。後藤部会長は「50年のカーボンニュートラル社会の実現をにらんで自動車税制を見直さないといけない」とも繰り返す。税収中立を含め、小手先の「改革」を重ねてきた自動車関連税制が持続可能ではないことは明らか。日本の自動車産業や経済、国民のモビリティ(移動性)を将来にわたって保つため、骨太の議論が求められる。

20日に投開票を迎える参院選では、ガソリン税(揮発油税)の旧暫定税率の廃止が争点の一つだ。関心が高いテーマではあるが「9種類9兆円」の全体像を踏まえ、軽減と簡素化を議論していくことが重要ではないか。参院選後、業界が一体となって政府・与党へ働きかけ、自動車関連税制を次世代のあるべき姿に変えていく必要がある。

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞 7月17日掲載