2025年5月26日

被害増加するカスハラ、自動車流通業界で進む対策 マニュアル作成で従業員保護やトラブル防止へ

近年、社会問題化している顧客や来店客からの著しい迷惑行為「カスタマーハラスメント」(カスハラ)。自動車流通業界でも防止に向けた取り組みが進んでおり、会社としてカスハラに対する基本方針を示す新車ディーラーも目立ってきた。消費者からの迷惑行為に対して明確な線引きを行うことは、従業員保護だけでなく、トラブルの抑制にもつながる。4月には東京都などが防止条例を施行するなど、カスハラ防止に向けた機運が高まっており、自動車流通業界での取り組みも一層進みそうだ。

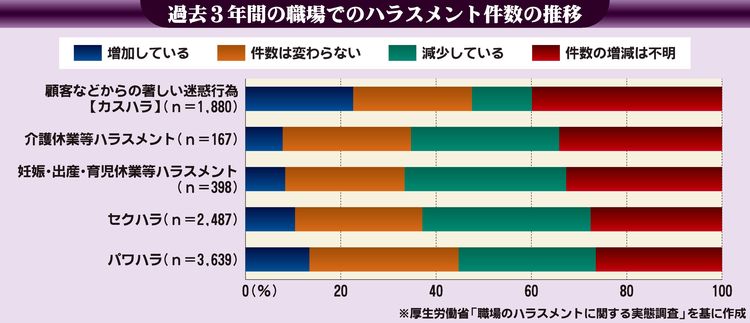

国の統計によると、カスハラは、「パワーハラスメント」(パワハラ)といったほかの迷惑行為と比べて近年増加傾向にある。要因としては、SNS(交流サイト)による情報発信など消費者の地位向上が進んだことで、度を越えたクレームや要求を企業に行うユーザーが増えたためとしている。 厚生労働省が2024年に発表した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、1880社が過去3年間にカスハラに該当する事例が「あった」と回答した。回答数自体は、パワハラ(3639社)や「セクシャルハラスメント」(セクハラ)(2487社)よりも少なかった。一方、パワハラやセクハラの増加率が1割強だったのに対し、カスハラは2割以上増加した。SNSは、企業に対してクレームをつけやすい環境の構築にもつながっており、これもクレーム増加の一因となっている。 新車ディーラーでも「クレームの電話によって長時間拘束された」や「来店客の暴言によって社員の心理的安心が脅かされた」といった事案は珍しくない。ただ、カスハラと正当なクレームの判別は難しく、消費者の権利を侵害しかねないことなどが影響し、長年にわたり対策が進んでこなかった側面がある。ある販売会社の幹部は「昔から顧客の迷惑行為はあるが、最近は判断が難しいケースが増えている」と現状を説明する。

厚労省は22年に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」で、カスハラの定義や具体的な対策、社内での対応手順などを明示した。これにより、販社もカスハラと正当なクレームの線引きや迷惑行為が発生した際の対応について理解しやすくなった。

厚労省が定義を明示したことを受けて、同マニュアルなどを参考にカスハラに対する基本方針を自社のホームページに掲げる販社が増えている。例えば、大阪ダイハツ(三宮士郎社長、大阪市福島区)は24年末に「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を定めた。「カスハラの防止に加え、何かあった際に会社がどう対応するかを社員に周知するため」(担当者)と策定した理由を説明する。

まずは未然防止徹底

実際に新車ディーラーでは、カスハラに該当しかねない事案が発生した際、現場の社員がどのように対処すべきか判定できず、泣き寝入りするケースも少なくない。このため同社では該当事項や対応手順を明確化することで、現場での対応力を底上げし、社員が安心して働ける環境を整えた。

カー用品の小売り各社でもカスハラへの対応策をまとめたり、スタンスを明確にしたりする動きが広まっている。オートアールズ(野田晋作社長、埼玉県本庄市)は親会社が公表した対策方針に基づき対応策をまとめた。カスハラの未然防止や被害に遭った社員のケアにも目を向けており、2~3カ月以内に体制整備を行う考えだ。オートバックスセブンも4月、カスハラに対する基本方針を公表。直営店に加えて、フランチャイズチェーン店も対象とした。

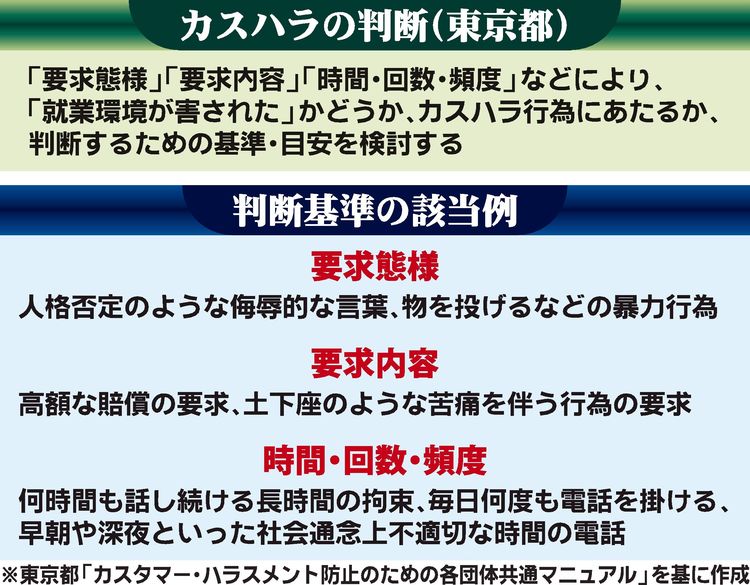

社会的にもカスハラ防止に向けた機運は一段と高まっている。今年4月には東京都や北海道、群馬県などの自治体がカスハラ防止条例を施行した。このうち東京都では、カスハラを「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と規定。カスハラ防止への対応を事業者の努力義務とした。

今回の条例施行について都は「カスハラの未然防止が最大の目的」(産業労働局)と説明する。都ではカスハラ対策のマニュアルをつくるための手引きも3月に公開。各企業や団体に活用してもらうことで、カスハラの抑制につなげていく考えだ。

もっとも、カスハラの傾向や特徴は各業界によって異なるため、その分野に適した枠組みが必須となる。加えて「同じ業界内でも会社ごとに対応が異なると、それが新たなトラブルを誘発するリスクもある」(同)と、業界内で足並みをそろえることの重要性を指摘する。

労働環境のストレス軽減

自動車流通業界で広がり始めたカスハラ対策だが、現状では個社ごとの取り組みにとどまっており、業界全体でのガイドラインづくりなども課題だ。その一方で、事業者側にも、顧客に誤解を与えないような言動を従業員に指導するなど、カスハラが生まれないような取り組みがこれまで以上に求められている。人材の獲得競争が激しさを増す中、カスハラ対策は従業員が安心して働ける労働環境をつくる上でも不可欠になりそうだ。

| カテゴリー | キャンペーン・表彰・記念日 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞5月26日掲載