2025年5月21日

連載「転換点 変わるトラック市場 2024年版自工会調査から」(1)物流量と相反する代替需要

国内のトラック市場が、転換点を迎えている。コロナ禍から経済回復が進み物流量も回復しているものの、車両の需要は戻り切らない。運転手の時間外労働を抑える「物流の2024年問題」でドライバー不足が深刻になっているほか、燃料価格の高騰、新車の供給遅延などの外的要因がトラック事業者の購買動向に影響を与えているのが一因だ。日本自動車工業会(自工会、片山正則会長)の調査でも、小型トラックの代替意欲がこの2年間で20㌽以上低くなったことが分かった。市場の回復ペースを速めるには何が必要か、各種調査データから読み解く。

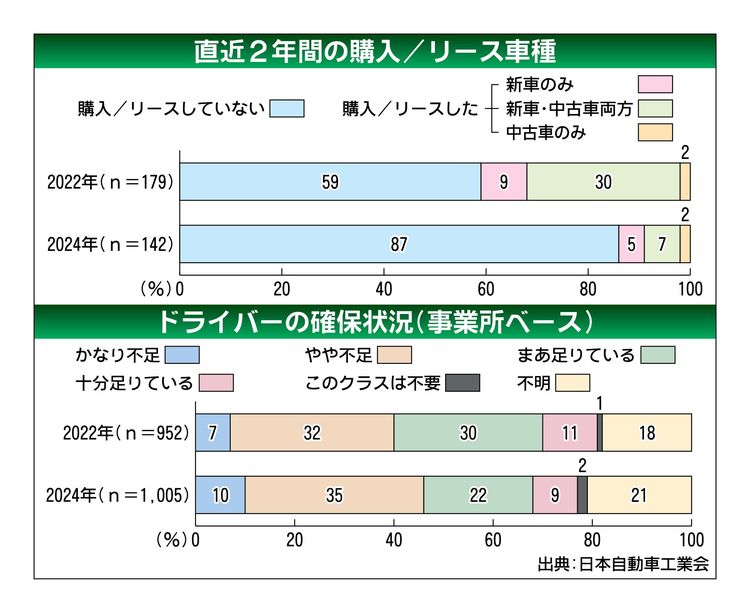

自工会は普通トラックと小型・軽トラックを対象に、隔年で市場動向の調査を行っている。小型トラックや軽貨物車を直近2年間で「購入した」と答えた運輸事業者は、前回比で27㌽減の14%にとどまった。最大積載量が4㌧級以上の普通トラックも平均の使用期間が10年超となる中、代替を「延長する」とした運輸事業者は34%、自家用でも38%と高い割合となっている。

2年前を100とした「荷扱量水準」は、運輸業の普通トラックで平均96.7%となり、前回調査から3.7㌽増加。自工会では「18年水準に近付きつつある」としており、物流量はほぼコロナ禍前に回復した。23年度の宅配便の取り扱い個数が前年比0.3%増の50億733万個(国土交通省調べ)となるなど、小型商用車が担う小口配送も増加傾向にあるものの、車両の需要には結び付いていない。コロナ禍前は「アベノミクス」などによる景気拡大で増えた物流量と連動し、トラックの販売台数も伸びていたが、今回はそうなっていないのはなぜか。

トレンドを変えたのは、トラック事業者の多くで人手不足の深刻さが増しているためだ。普通トラックを保有している運輸事業者の45%がドライバーについて「不足している」と回答。前回に比べて6㌽も上昇した。小型トラックや軽貨物車を持つ事業者では約70%に上っている。各事業者では輸送の合理化や効率的な配車に取り組むなどし、何とか増え続けている荷物をさばいている。ドライバーが確保できなければ余分なトラックを持っていても仕方がなく、保有を減らすところもあるもようだ。

根本的な解決には、新たな人材が必要なため、採用活動に力を入れたり、従業員の待遇改善に取り組んだりする動きが目立っている。ただ、こうした働き方改革にもコストがかかることから、車両への投資が後回しになっている可能性もある。自工会でも「労働環境の整備が急務となり、新車購入や設備投資への意識は依然として高まっていない」と分析している。

ただ、こうした中でも代替に意欲的な事業者がいるのも事実。好事例を共有するなどし、投資意欲を高める取り組みを、業界が一丸となって進めていくことも、需要回復の鍵になりそうだ。

◇

自工会は「普通トラック市場動向調査」と「小型・軽トラック市場動向調査」を隔年で実施している。24年版は普通トラックでユーザー調査を昨年8~10月に実施し、回答数は1324。このほか、大手荷主などにヒアリングも行った。小型・軽トラックは8~10月の事業所の訪問調査とユーザー調査で、それぞれ609、1015の回答を得た。ウェブによる事業所調査も行い897を回収した。

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞 5月21日掲載