2025年4月24日

2040年の充電インフラ普及動向、「急速」4.1倍 「普通」3.1倍 富士経済調べ

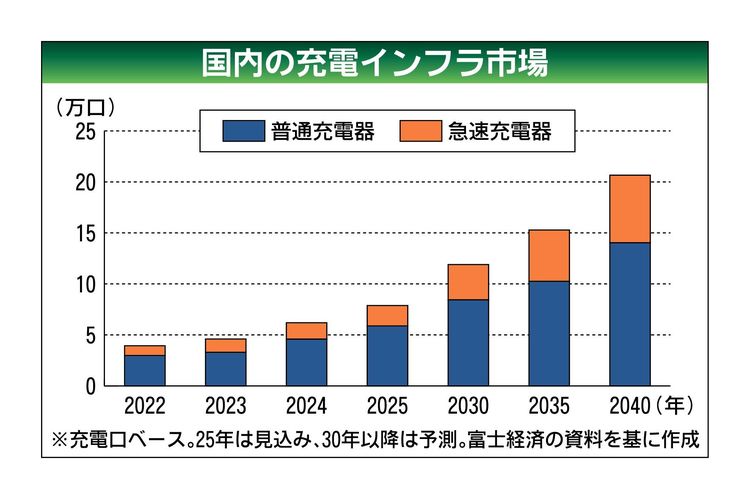

富士経済(菊地弘幸社長、東京都中央区)は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の充電インフラ普及動向調査の結果を公表した。2040年の国内の急速充電は24年比4.1倍となる6万6300口、普通充電は同3.1倍の14万300口(ともに充電口ベース)になる見通し。中国や米国ではワイヤレス給電も一部実用化されており、日本でも導入が期待される。

急速充電器や普通充電器、ワイヤレス給電など5品目について、日本や中国などアジア3カ国、東南アジア諸国連合3カ国、北米2カ国、欧州8カ国、オセアニア1カ国の計17カ国を対象に調査した。

日本では新車ディーラーや商業施設などでの設置が進む。24年末時点での設置場所では自動車販売店が1万2600カ所(前年比3090カ所増)、商業施設が8800カ所(同2280カ所増)だ。この他、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)など全国で計3万3300カ所(同1万450カ所増)に設置されている。

EV普及で先行する中国では、40年に急速充電が24年比で8.5倍となる458万口、普通充電は同9倍となる2920万口となる見通し。足元でEV販売は伸び悩むが、PHVの販売増で充電インフラの整備は引き続き、進んでいる。自治体ごとに個別の助成制度が設けられていることも普及を後押ししているという。

米国では、24年時点で急速充電器が前年比1.5倍の7万360口、普通充電器は1.4倍の16万2730口。充電待ち解消に向けて大出力充電器の導入が進んだ。40年には急速充電は24年比6.2倍の43万8700口、普通充電は同4.9倍の79万口となる見通しだが、トランプ政権により充電インフラ整備の助成金が停止され、今後の普及状況は不透明となっている。

近年、普及が徐々に進むのはワイヤレス給電だ。中国では、24年は前年比1.7倍となる1万7千台が設置されている。タクシーの待機拠点や電気バス(EVバス)の車庫で導入されているほか、路線バスの複数の路線で走行中給電も実用化が進む。ワイヤレス給電の需要は今後も成長する見通しで、富士経済は40年には24年比で471倍の800万基と予測する。

米国でもEVバスや電気トラック(EVトラック)の走行中や停止中でのワイヤレス給電が一部実用化されており、40年には同35.3倍の30万基になる見通し。

日本は現時点でほぼワイヤレス給電が普及していないが、40年には1万基が設置される見込みという。

電動車の普及に欠かせない充電インフラ

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞4月24日掲載