2025年4月17日

国交省、訪問特定整備のパブコメ公表 安全確保や環境保全の懸念多く 誤解含む意見も

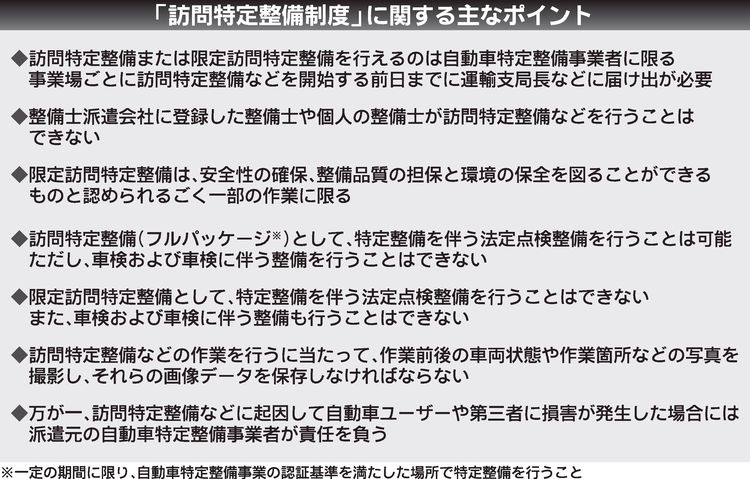

国土交通省は、6月30日に施行する「訪問特定整備制度」で実施したパブリックコメント(意見募集)に寄せられた意見を公表した。提出意見数は91件で、そのうちの約8割が反対意見だった。反対理由で多くを占めたのは、整備士の安全確保や作業場所の環境保全への懸念だった。派遣会社の整備士らも行えると誤解していると思われる意見も複数あった。国交省は整備事業者やユーザーに誤った認識が広がらないよう、業界団体と連携して新制度の周知を進める方針。施行後も業界から意見を収集し、市場の状況を注視していく考えだ。

道路運送車両法施行規則の一部を改正し、3月31日に公布した。訪問特定整備制度は、厳格な要件を満たした上で自動車特定整備事業者のみが行えるもの。派遣会社に登録した整備士や個人の整備士が携わることはできない制度となっている。また、一定期間(連続した3日間、離島は5日間)に限って特定整備事業の認証基準を満たした顧客の事業場で特定整備を行う「訪問特定整備」と、顧客の事業場や自宅などで特定整備の一部を行う「限定訪問特定整備」がある。訪問可能な範囲は、同一の都道府県内、または車両で約1時間以内と定められている。

パブリックコメントで理解が広がっていないことが分かった整備士の要件について、国交省は運輸支局に届け出を行った自動車特定整備事業者に所属する整備士に限られると改めて説明する。加えて、訪問特定整備などに携わるための教育を受ける必要もあるという。認証工場に所属しない整備士が行うことはできないもので、未認証事業者の撲滅を図ることも新制度で意図したものだとしている。

また、顧客の事業場や自宅などを訪問する整備士の安全確保や作業場の環境保全などに関する順守事項も厳格に定めている点も強調する。整備の開始前に、作業場所における安全性の確保、整備品質の担保、環境の保全を図ることができるかどうかを入念に確認することを義務付ける制度設計になっている。依頼者に作業内容などの事前説明を行うほか、作業場所、作業前後の車両と作業箇所などを都度、写真で撮影する必要もある。作業の出来栄えを整備主任者が確認することも義務化した。関連の画像データや請求書などの写しも2年間保存しなければならないようにした。

また、訪問特定整備などに携わった整備士が法令違反した場合、派遣元の認証工場に対して行政処分を行う。これまでの未認証工場対策と同様に、認証工場以外の者による訪問特定整備などの対策も進める。認証工場と偽って訪問特定整備などを行う事業を経営していた場合、詐欺罪の構成要件に該当する可能性がある。場合によっては告発を行うことも視野に入れて対策を行う考えで、新制度の円滑な導入に努めていく考えだ。

安全確保や環境保全に関する順守事項は厳格に定めた

| 対象者 | 自動車業界 |

|---|

日刊自動車新聞4月17日掲載