2024年8月23日

高速道路「逆走事故」防止強化も減少に至らず 新たな対策も検討

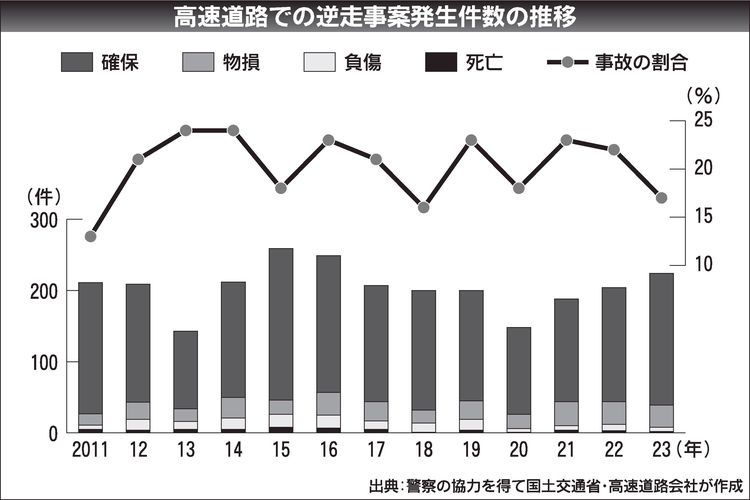

連日のように報道される、高齢ドライバーによる高速道路での逆走事故。国土交通省や高速道路会社は、逆走事故防止に向けた対策を強化してきたものの、事故発生件数は毎年横ばいで推移しているのが実情だ。さらに近年では認知症が原因とみられる要因も増えている。こうした状況を踏まえ、国交省と高速道路会社は、路車連携技術や車載カメラなどの車両側装備を活用するなど、新たな逆走対策の検討に乗り出している。

国交省と高速道路会社がまとめた2023年の高速道路の逆走発生状況によると、逆走事案発生件数は前年比20件増の224件。このうち、事故件数(物損、負傷、死亡)は同5件減の39件。事故に至らなかった逆走車の確保件数は185件と8割超を占めたものの、例年、逆走事案発生件数の約2割が事故(物損、負傷、死亡)に発展している状況に変化はない。

運転者の年代別で逆走事案発生件数をみると、23年は65歳未満が約3割、65歳以上が約7割を占めた。11年から22年までのデータと変化はない。逆走事故発生件数は65歳未満が約4割、65歳以上が約6割で、65歳未満の割合が減少している一方、65歳以上の高齢者の割合は22年までの約5割から1割増えた。

7月24日に国交省で開かれた「高速道路での逆走対策に関する有識者委員会」では、逆走事故発生件数で高齢者の割合が増加していることについて「免許保有者の高齢者の割合と比して増えており、今後もその傾向が続くのではないか」との意見が挙がった。

逆走事案の開始要因では「高速道路の出口に誤侵入」などの「道間違いを発端」としたものが全体の約5割を占めた。14年からの逆走対策が奏功し、例年と比べて約1割減少した。逆走事案・事故の動機別では、いずれも「故意」が約2割、「過失」が約4割、「認識なし」が約3割だった。

ただし、認識なしのうち、軽度も含む認知症とみられるものが全体の約3割と、前年から約1割増加した。軽度の認知症は運転可能だが、運転能力は低下していると思われるため、今後はより分かりやすい注意喚起などの対策を図ることが必要となりそうだ。

逆走事故の発生状況を詳細にみると、逆走開始箇所で最多を占める「インターチェンジ(IC)・ジャンクション(JCT)」が22年までのデータでは約5割だったが、23年は約7割にまで増加した。事故発生箇所は「高速道路本線」と「IC・JCT」がそれぞれ約5割と分け合った。

国交省は、15年に高速道路での逆走対策に関する有識者委員会を設置し、対策検討を開始。17年から高速道路会社を通じて、民間企業などを対象に逆走対策技術の公募・選定と実車と実道での実証を重ね、逆走が起きやすい箇所での展開を進めてきた。23年には計画箇所の約9割以上で逆走対策を完了させている。

これまでの対策の効果が確認できた箇所がある一方で、対策後も逆走が発生している事例も一部存在する。そのため、案内標示の見直しや路面標示の補修などの追加対策を検討する。CCTV(道路監視カメラ)など高速道路管理設備の高度化と、車載カメラやドライブレコーダーなど車載側装備の普及を踏まえ、これらを活用した新たな逆走対策の技術公募を今年度から開始することも決めた。

国交省は、16年に「高速道路での今後の逆走対策に関するロードマップ」を公表した後、19年に「高速道路における安全・安心基本計画」を策定。「29年までに逆走による重大事故ゼロ」を目標に掲げて、逆走対策を推進している。

逆走対策は、発生後に事故に至らせない対策と発生させない対策があるが、何よりも「発生させないことが重要」(有識者委員会)となる。そのため、国交省は自動車メーカーと連携し、新技術を活用して逆走車への警告や順走車への注意喚起などの取り組みを加速していく考えだ。

| カテゴリー | 交通安全 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞8月20日掲載