2024年7月24日

深刻化する「交通空白」 国交省が解消本部立ち上げ

人口減少や高齢化などを背景に、地域住民や観光客がタクシーなど移動の足を確保できない「交通空白地」問題が全国で深刻化している。国土交通省は本格的な対策に乗り出しており、17日に「交通空白」解消本部を立ち上げた。タクシー事業者が一般ドライバーや自家用車を活用する「日本版/公共ライドシェア」の全国普及と、主要駅・空港の2次交通アクセス向上を支援するのが柱だ。国交省の総力を挙げて、全国の自治体や交通事業者と連携しながら、年内にも交通空白地を抱えるすべての地域で対策が講じられることを目指す。

17日に省内で開いた初会合には、斉藤鉄夫国交相をはじめ、公共交通政策部門、物流・自動車局、観光庁の幹部や全国の地方運輸局長らが出席した。

本部長を務める斉藤国交相は、「昨年からライドシェアをめぐる議論が展開されてきた。問題の本質は、地域住民や観光客がタクシーなどの移動手段を利用できない状態をいかに解消できるかにある。交通空白はわが国のあらゆる地域における待ったなしの課題だ。国交省の総力を挙げて一気呵成に交通空白の解消に向けて努力したい」と力を込めた。

人口減少や高齢化が進む中、コロナ禍の影響による需要減も相まって地方ではバスや鉄道の減便・廃止が相次ぐ。バス・タクシーの運転者数は、2019年度から21年度までに約5万5千人減った。地域交通の確保は喫緊の課題だ。

一方、22年10月の水際措置緩和以降、観光需要は徐々に回復。今年4月には外国人延べ宿泊者数が1400万人を超えたが、宿泊先地域は東京・大阪・名古屋の3大都市圏のみで約7割を占めるなど偏在傾向がみられる。地方では、新幹線・特急列車の停車駅や空港の交通結節点でタクシーがつかまらないなど2次交通の確保が難しい。

こうした地域住民や観光客が移動の足としてタクシーなどを利用しづらい地域を「交通空白」と位置付けて、国交省は同本部で自治体や交通事業者とともに交通空白の解消に向けた取り組みを進める。同本部には毎月開催する課長級の幹事会を設置し、定期的に報告・議論を行う考えだ。

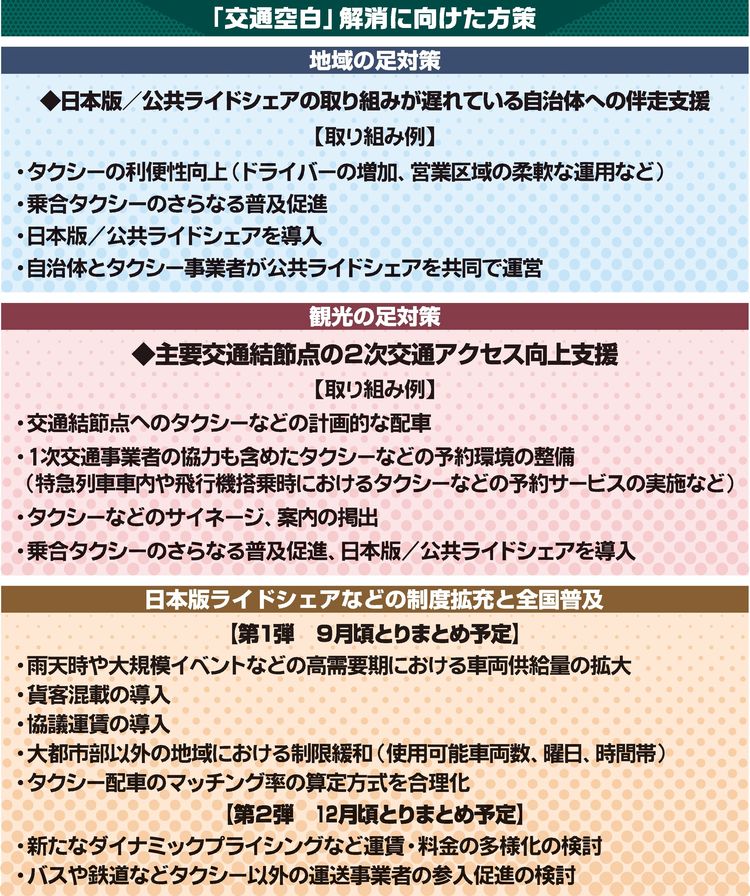

「地域の足対策」では、タクシー事業者の運行・監督責任のもと一般ドライバーや自家用車を活用して乗客を有償運送する日本版ライドシェア(自家用車活用事業)と、大幅な制度改正を行った公共ライドシェア(自家用有償旅客運送制度)の全国普及を目指す。そのためにも、全国で約1700ある自治体のうち、日本版/公共ライドシェアの導入が遅れている約600自治体に対する伴走支援を行う。

全国の地方運輸局長がトップセールスマンとなり自治体の首長や交通事業者を訪問し、地域の実情に合った対策をともに検討していく。斉藤国交相は「地域の交通空白問題の『主治医』として知恵を絞って進めてほしい。本省も全力でサポートする」と述べた。

もう一つの柱である「観光の足対策」では、自治体や主要駅・空港などの交通結節点からタクシーなどを観光客らが利用できるように取り組む。具体的には、鉄道や航空など1次交通事業者の協力を得て、タクシーなどの予約サービスを行える仕組みを構築する。年内にも全国で約700カ所の主要交通結節点で実施または準備できることを目指す。

利用者視点に立って、日本版/公共ライドシェアの制度拡充や見直しも計画する。9月に台数制限緩和や貨客混載などを、12月には新たなダイナミックプライシング(変動料金制)など運賃料金の多様化について取りまとめる。各取り組みは準備ができ次第展開し、両ライドシェアの全国普及に向けて弾みをつける。

昨年に実施したタクシー事業関連の規制緩和や公共ライドシェアの大幅な制度見直し、今年4月に開始した日本版ライドシェアの創設なども数カ月間で実現にこぎつけている。さらに、同本部において短期間の区切りを設けて新たな取り組みを強力に進めるのは「国交省の本気度を示したものだ」(国交省幹部)という。

鶴田浩久物流・自動車局長は、日本版/公共ライドシェアについて「これらはいわば手段。目的つまり問題の本質は地域交通の担い手や移動の足不足の解消である」とする。これら手段に注目が集まったことをきっかけに、全国の自治体、特に首長の間で地域交通をわが事として考え、首長と地域のタクシー事業者らが連携する機運も高まっている。

「交通空白を解消することは、地域の生活を守ること、日本社会を守ることにつながっていくと信じている」。この斉藤国交相の強い決意のもと、国交省の強みである「現場力」を最大限に生かしながら、交通空白の解消にスピード感を持って全力で取り組む方針だ。

| カテゴリー | 会議・審議会・委員会 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞7月22日掲載