2024年5月13日

サプライヤーで広がる「生物模倣」技術 EV・自動運転部品に活用

自動車部品メーカーが「バイオミメティクス(生物模倣)」の活用に取り組んでいる。信越化学工業は、米企業が開発したヤモリの手を模した構造を用いた「乾式接着技術」の使用権利を取得した。トヨタ紡織は、砂漠に生息する生物をヒントに、熱くなりにくい表皮材を開発した。厳しい生存競争を勝ち抜いてきた生物の機能を応用し、各社は革新的な製品や技術の開発に挑んでいる。

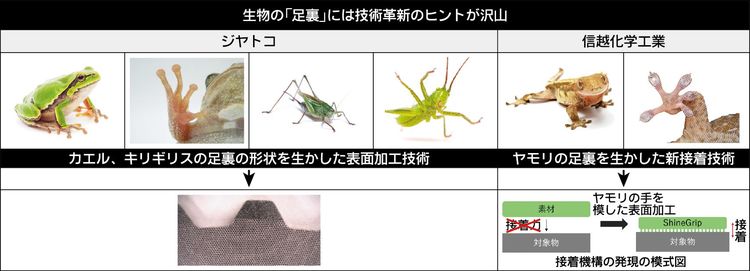

信越化学が権利を取得したのは、セテックス・テクノロジーズが開発した「乾式接着技術」だ。ヤモリの足裏を模した構造を材料表面に作りこむことで、強摩擦、粘着、接着性能を与えることが可能になるという。材料表面に摩擦力や接着性が繰り返し求められる用途に向け、技術提案していく。

トヨタ紡織は「バイオミメティクス遮熱表皮」を開発した。可視光や近赤外線を吸収せず、拡散反射することで熱をこもらせにくくする。砂漠に生息する昆虫などの表皮が、灼熱の高温下でも熱くなりにくいところから開発の着想を得た。開発品を内装材に利用すると、炎天下における表面温度が約20度下がる。

マーレグループは、サンゴが持つ自然な溝形状を冷却水の流路に応用したバッテリー冷却プレート「バイオニックバッテリークーリングプレート」を開発した。リチウムイオン電池を効率良く10~40度に保つプレートで、流路内の圧力損失が最大2割減り、熱伝達率は1割増える。

ジヤトコは、湿式クラッチの摩耗性と耐久性を向上する表面加工技術を開発した。クラッチのスチールプレート表面に排油性能を高める特殊加工を施す。カエルとキリギリスの足裏からヒントを得た。

カエル、キリギリスの足裏に共通する六角形をスチールプレート表面に加工した。六角形に沿ってできた微細な凹部にオイルが入り込むことで、摩擦材を貼り合わせた「フェーシングプレート」との摩擦環境を改善する。低温時の伝達安定性が高まったほか、耐久性は未加工品と比べ7割も向上した。変速機の伝達効率を高め、冷却効果も得られるため、例えば電気自動車(EV)に採用した場合、電費向上にも寄与するという。

このほか、自動車部品のめっき処理などを手がけるスズキハイテック(鈴木一徳代表、山形県山形市)は、フナムシの脚の構造から着想を得て、製品表面の超微細加工による撥水(はっすい)技術を開発中だ。ヘッドライトに水滴や氷が付着することを防いだり、LiDAR(ライダー、レーザースキャナー)の一部を濡れないようにするなどの効果を見込む。

近年は、生成AI(人工知能)や量子コンピューティングなどのデジタル技術に関心が偏りがちだ。しかし、身近な動植物にも驚異的な構造や機能が数多く存在する。そのメカニズムが解き明かされるに連れ、自動車を含む、あらゆる産業の革新に寄与する技術が今後も生まれそうだ。

【用語解説】バイオミメティクス

1950年代後半に神経生理学者のオットー・シュミット博士によって提唱された。生物が持つ特異な構造や機能などから着想を得て、新技術の開発やものづくりに生かそうとする科学技術を指す。身近な例では蚊の口器の構造を生かした痛みの少ない注射針がある。また、新幹線の先端部はカワセミのくちばしの構造が生かされており、高速でトンネルに突入した際の衝撃音を緩和している。製品や技術に活用されているバイオミメティクスは、自動車の部品開発にも取り入れられている。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞5月2日掲載