2022年12月15日

自動車業界でも取り組み進む「水平リサイクル」 真の脱炭素社会実現へ

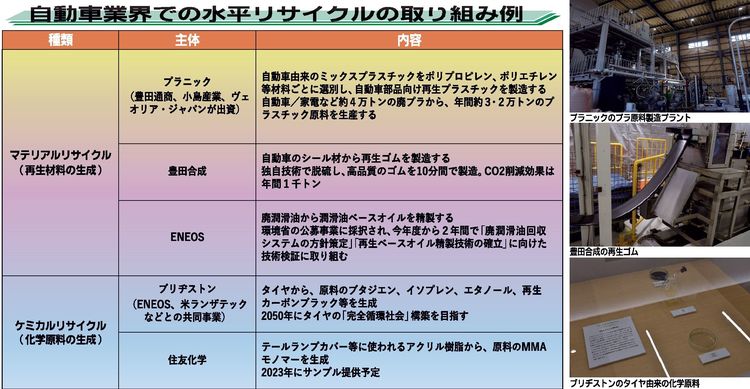

カーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)の実現に向け、「水平リサイクル」が注目を集めている。廃棄する製品を分解して同一製品の製造に活用するリサイクル方法で、ペットボトルなど消費財が先行している。自動車業界でも「カートゥカー」の実現に向けた取り組みが進む。

さらにブリヂストンは廃タイヤから原料を生成する技術の確立を目指す。これまでは廃棄物を焼却し、熱エネルギーを回収することも「リサイクル」とされていたが、脱炭素社会の実現を念頭に、これを見直す動きが進む。

リサイクルには、使用済み製品を燃やして熱エネルギーとして活用する「サーマルリカバリー」、分解して再生材料を作り出す「マテリアルリサイクル」、原材料を精製する「ケミカルリサイクル」の大きく3つの方法がある。

サーマルリカバリーはコスト面で優位性があり、発電などに活用される。しかし焼却時に温室効果ガスを排出するため、カーボンニュートラルの観点からは有効ではない。また、二酸化炭素(CO2)排出に価格を付けるカーボンプライシングが今後導入されるとコストの優位性も失われる。

神戸大学名誉教授の石川雅紀氏は、政府がカーボンニュートラル達成の目標年度とする2050年を見据え、「現在行っているリサイクル技術は通用しなくなり、大きなイノベーションが必要になる」と話す。

そこで重要性を増しているのが水平リサイクルだ。自動車部品では、樹脂やプラスチック製品のマテリアルリサイクルの取り組みが先行する。

豊田通商や水処理大手ヴェオリア・ジャパン(ギヨーム・ドゥルダン社長、東京都港区)などの共同出資会社プラニック(小池忠敏代表、静岡県御前崎市)は、自動車由来のプラスチックから車載部品原料を製造する工場を10月に本格稼働させた。材質ごとに分別することが難しいが、比重の違う液体を使って分ける独自技術を確立。年間約3万2千㌧のリサイクル原料の生産を目標とする。

ゴム製品でもマテリアルリサイクルの取り組みが加速している。豊田合成は昨年8月、森町工場(静岡県森町)にリサイクルプラントを稼働させた。ドア開口部のゴムシールなどを回収し、車載用製品の原料などを製造する。ゴムと硫黄化合物の結合点のみを切断する独自技術で高品質再生ゴムを製造し、新たなシール部品などに活用している。

廃棄物を化学原料に戻すケミカルリサイクルも拡大に向けた動きが本格化している。ブリヂストンは他社と共同でタイヤの資源循環を目指す「エバータイヤイニシアチブ」を設立した。国内ではタイヤはサーマルリカバリーが主流で、日本自動車タイヤ協会(JATMA)によると回収タイヤの6割以上を占める。同社はこれを段階的にケミカルリサイクルへ転換することを目指す。

実現すれば、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業」の参画企業の試算では、CO2で約146万㌧の削減が期待されるという。

同社は他社と共同で4つのプロジェクトを進めている。特に石油元売りのENEOS(エネオス)とはタイヤ分解油を精製し、ブタジエンやカーボンブラックに再生する技術の事業化を目指す。量産に向け最大10万㌧規模のプラントを30年までに製造する計画だ。

課題は技術の確立とコスト面だ。タイヤはゴムと補強材、配合剤などが複雑に絡み合っており、原料に戻すのは「着ているシャツを原油に戻すようなもの」(ブリヂストンの中川隆二技術戦略部門長)で難度が高い。同社は廃タイヤの状態に応じてリトレッドやマテリアルリサイクルも選択肢に入れ、ベストな方法を判断して再活用する仕組み作りを目指す。

水平リサイクルは「本当の意味でのサステイナブルな未来に向けて欠かせない」(石川氏)技術といえる。実現のためには、いかに破棄される製品を回収し、リサイクル過程でCO2発生を抑えるかが鍵を握る。真の脱炭素社会の実現に向け、自動車業界全体で取り組みが加速することが期待される。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞12月5日掲載