2022年9月09日

自動車メーカー「eアクスル」採用拡大 EVやHVに広がる活躍の場

電動車の駆動ユニットとして、モーターとインバーター、減速機を一体化した「eアクスル」を採用する自動車メーカーが増えている。従来は自動車メーカーがモーターなどを個別に調達してユニットとして組み立てていたが、サプライヤーからeアクスルを調達することで、開発の効率化やコストダウンなどを図れるメリットがある。

電気自動車(EV)の駆動装置としてだけでなく、ハイブリッド車(HV)などの四輪駆動システムとしても利用され始めるなど、車両の高性能化にもeアクスルの活躍の場が広がり始めている。

日本の自動車メーカーでは従来、電動車の駆動ユニットはモーターやインバーター、減速機などの主要部品を部品メーカーから調達して組み立てる手法が主流だった。

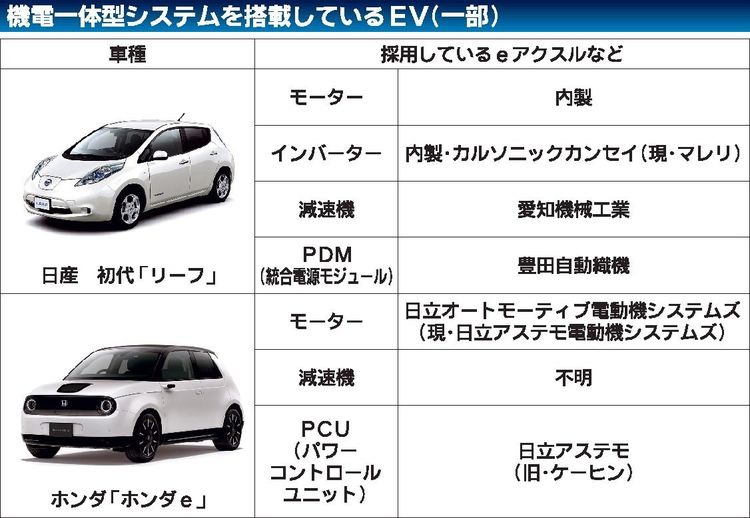

電気自動車(EV)では、日産自動車の初代「リーフ」でモーターとインバーター、減速機、充電器やDC/DCコンバーターで構成するPDM(統合電源モジュール)を一体化したパワートレインを採用しているが、それぞれ内製したり、サプライヤーからの調達でシステムを構築している。

ホンダも「ホンダe」で一体型パワートレインを採用した。系列サプライヤーの日立アステモなどから主要部品を調達し、ホンダがシステムとして組み立てている。

ところが最近では、ユニット全体の軽量化・小型化や車両の開発効率化、コスト削減の観点から、eアクスルとして、ユニットで組んだ状態でサプライヤーから調達し、車両に組み付ける手法が広がりつつある。

トヨタ自動車はEV「bZ4X」で、トヨタとデンソー、アイシンの共同出資会社ブルーイーネクサス製のeアクスルを採用した。同社製のeアクスルがEVに採用されるのは初めてとなる。モーターやインバーター、変速機など個別で手がけていた部品をブルーイーネクサスが一貫で担うことで、システムの最適化を図れるメリットがある。

海外は国内よりもeアクスル搭載の動きが浸透している。ジャガーではEV「I―PACE(アイペイス)」で米駆動部品大手のアメリカンアクスル&マニュファクチャリングの電動ユニット「eドライブ・ユニット」を、メルセデス・ベンツは「EQC400」でZF製の「エレクトリック・アクスル・ドライブ」を採用した。

このほか、テスラやフォルクスワーゲン(VW)、BMWなど、調達先は明らかにしていないものの、eアクスルの搭載車種はグローバルで広がっている。

電動車シフトを受け、eアクスルの採用は単なる車両開発の効率化などにとどまらない。自動車の電動化に伴い近年は走行性能や操縦安定性を高める目的で、eアクスルを使って四輪駆動システムを構築するケースが増加している。

トヨタの新型「クラウン」はその代表例だ。「デュアルブーストハイブリッド」搭載モデルでは、リアにモーターと減速機、インバーターを一体化したブルーイーネクサス製のeアクスルを配置。走行状態に応じて前後輪のトルク配分を100対0~20対80の間で緻密に制御することで、加速時にはフロントとリアモーターを積極的に活用し、レスポンスの良い力強い加速を実現する。

EVやHVは駆動用のバッテリーを搭載しており、リアモーターにも電力を供給できる。リアをeアクスル化することで、内燃機関を搭載するHVでも高出力と緻密な制御を可能にする高性能の四駆システムを作り上げることができる。

EVの普及でeアクスルの需要は拡大する見通し。既存の変速機メーカーに加え、モーターメーカーや電機メーカーなどがeアクスル開発・供給に乗り出している。各社は自動車メーカーの開発効率化や車両の高性能化に貢献するための次世代製品の開発を急いでいる。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞9月6日掲載