2021年11月02日

経団連報告書「副業・兼業の促進」 ダイハツ、新規事業創出へ人材受け入れ

経団連は新たな働き方として関心が高まっている副業や兼業の意義や導入例をまとめた報告書「副業・兼業の促進 働き方改革フェーズⅡとエンゲージメント向上を目指して」をまとめた。企業の導入事例の一つとして、MaaS(サービスとしてのモビリティ)と地方創生を掛け合わせた新規事業創出のため「副業・兼業」人材を受け入れたダイハツ工業を取り上げ、その意義や効果を紹介した。

◆

ダイハツ工業の主力商品である軽自動車のユーザーは、その6割が地方に居住し、高齢化・過疎化の進行に伴う移動手段の確保が課題になっている。「100年に1度の変革期」と言われる自動車業界にあって、スピード感をもって新たな取り組みを推進するためには、従来とは異なる知見・経験・価値観を取り入れ、企業組織の活性化を図ることが欠かせない。

そこで同社はビズリーチと連携し、2020年9月から外部の優秀な人材を「副業・兼業」のかたちで受け入れることにした。20年9~10月にかけMaaS関連事業を担う「MaaS事業室」「くらしとクルマ研究所」「地域と繋がる推進室」の3つの部署で1人ずつ、計3人の副業・兼業人材を募集した。

各部署が進めるプロジェクトのアドバイザー、ディレクターとして週に1度程度、3カ月間の業務委託契約で勤務してもらうというもので、リモートワークを想定し、勤務地を限定せず募集した。

募集の結果、全国から824人の応募があり、さまざまな背景や強みを持つ人材を受け入れることができたという。自動車業界のトレンドであるMaaSへの興味・関心の高さと、テレワークを基本とする柔軟な勤務形態が評価されたと同社では分析している。

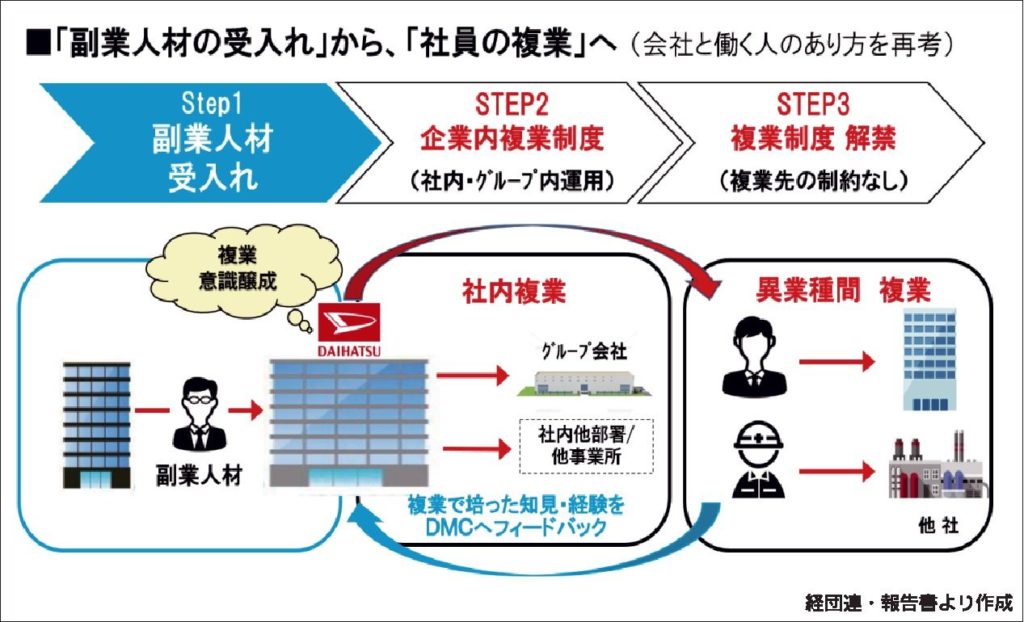

今回の取り組みを通じ、社内の人材育成や経験者採用では獲得が難しい人材を確保でき、MaaSプロジェクトの活性化につながった。同社はこれを契機に、副業・兼業先で培った知見・経験を本業にフィードバックすることを視野に入れ、社員の副業・兼業の可能性を追求していくとしている。新卒者、中途採用者、副業・兼業によって受け入れた価値観の異なる外部人材を融合し、新たな価値の創出を目指す。

◆

経団連が2020年に実施した調査によると、副業・兼業を認めている企業は22%と多くはない。長時間労働につながる懸念や健康確保で課題があると認識している企業が多い。特に建設業や、ドライバーに対してインターバル規制が設けられている運輸・郵便業などは、本業の心身への負担が大きいことが、導入を躊躇させる要因になっていると考えられるという。

副業・兼業を推進していくに当たっては、多様な人事労務施策の一つと位置付け、自社の実態に合わせて導入することが肝要になる。社外での副業・兼業を認めることが難しい場合は、働き手の自律性を重視した「社内副業」を検討することも一考であるとしている。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞10月25日掲載