2021年10月01日

軽自動車をEV普及の起爆剤に 政府も補助金導入検討

国内の電気自動車(EV)市場で軽自動車への関心が高まっている。日産自動車と三菱自動車が2022年度初めに軽EVを投入するのに合わせて政府も補助金を検討し、ガソリン車に近い低価格帯を実現する。バッテリー容量が小さくて済む軽EVは、火力発電比率が高い日本においてもライフサイクルアセスメント(LCA)の視点で他のパワートレインより有利になるという試算もあり、ホンダやスズキも開発を進めている。

国内ではEV販売比率は約1%に満たないが、新車販売の4割を占める軽がEV普及の〝ゲームチェンジャー〟となる可能性が出てきた。

日産と三菱自が投入する軽EVは、航続距離を約170㌔㍍にしてバッテリー容量を小さくすることで車両価格を抑える。EVの競争力を高めるため生産の効率化などに80億円を投じるほか、三菱自が「アイミーブ」で10年以上培った軽EVの生産技術ノウハウも生かし、最大のネックとなる車両価格の低減に取り組む。

水島製作所(岡山県倉敷市)の浜崎憲所長は「(試作車は)非常にフィーリングや仕上がりが良い」と、新型軽EVに自信を示す。

ホンダも24年までに軽EVを投入する計画だ。三部敏宏社長は「軽自動車を避けては真の電動化はあり得ない」と述べ、国内のEV普及のカギは軽が握るとみる。開発中の軽EVは、軽特有の使われ方を想定してバッテリーの仕様などを決定していく方針だ。

各社が軽EVの開発を加速する中、政府も軽EVの購入支援を来年度に導入する検討に入った。環境省は購入補助を視野にガソリン車と同等レベルの負担でユーザーが軽EVを買える仕組みを目指し普及を後押しする。

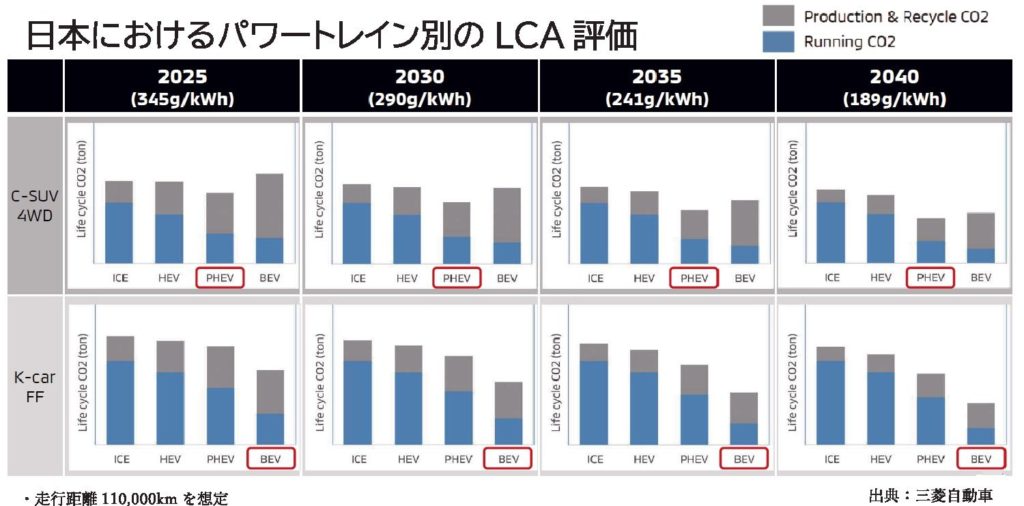

走行中に二酸化炭素(CO2)を出さないEVもバッテリー生産時に多くの電力を必要とするため、LCA視点では生産地の電力構成によってはCO2排出量が左右される。特に火力発電比率が高い日本においてはEVが不利となるが、三菱自の試算によるとバッテリーの容量が小さくて済む軽EVであれば他のパワートレインに比べて優位性が保たれる。

政府は再生可能エネルギーの比率を引き上げる方針を示しており、軽EVの優位性は年を追うごとに増していくことになる。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 自動車業界 |

日刊自動車新聞9月28日掲載