2020年5月8日

日刊自連載「軽自動車の使用実態調査報告書」(1)経済性より使い勝手

国内市場で軽自動車の存在感が高まっている。乗用車の保有台数が頭打ちとなる一方、軽自動車は継続的に保有を伸ばしている。ユーザーのダウンサイズ志向や消費者ニーズをとらえた商品の投入などにより、着実に新車販売台数を積み上げる。最近はユーザーの軽自動車を選ぶ理由が変化し、経済性よりも運転のしやすさといった軽自動車ならではの使い勝手に魅力を感じる人が増えている。

国内市場で軽自動車の存在感が高まっている。乗用車の保有台数が頭打ちとなる一方、軽自動車は継続的に保有を伸ばしている。ユーザーのダウンサイズ志向や消費者ニーズをとらえた商品の投入などにより、着実に新車販売台数を積み上げる。最近はユーザーの軽自動車を選ぶ理由が変化し、経済性よりも運転のしやすさといった軽自動車ならではの使い勝手に魅力を感じる人が増えている。

日本自動車工業会(自工会、豊田章男会長)は2019年度の「軽自動車の使用実態調査報告書」をまとめた。軽自動車を保有する全国の世帯や事業者などを対象に、訪問やウェブなどを通じて調査を実施。軽自動車の使用実態や保有、購入意識の変化などを探った。

19年3月末時点の軽自動車の保有台数は3081万台で、増加幅は小さいものの毎年堅調に推移している。軽乗用車系(軽乗用車+軽ボンネットバン)は2313万台、軽商用系(軽キャブバン+軽トラック)は768万台となった。

軽乗用系の保有の特徴を見ると、トール型・スーパートール型を合わせると72%で増加傾向にある。スーパートール型の中心ユーザーのうち30~50代のファミリー層が63%を占める。また、ほとんど毎日使う人が約8割にのぼる。

子どもの送り迎えや買い物など、日常生活のさまざまなシーンで使われる軽自動車に対して、利便性や居住空間を重視するユーザーが多く、メーカー側もこれに応える形で相次ぎ新型車を投入してきたことが軽自動車の保有台数を押し上げた。

国内新車販売で見ても、ユーザーの要望をキャッチアップした軽自動車の存在感は大きい。登録車と軽自動車を合わせた19年度の車名別新車販売台数は、ホンダ「N―BOX(エヌボックス)」が3年連続首位となり、ダイハツ工業「タント」、スズキ「スペーシア」が続き、トップ5を軽自動車が占めた。

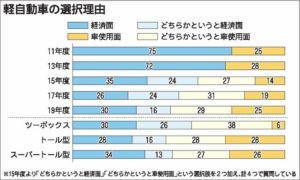

軽乗用車は利便性に加え、燃費の良さや税金・車検整備費用の安さといった経済性がユーザーの支持を集めるポイントとして挙がる。ただ、今回の調査で軽自動車を選択する理由を尋ねたところ、経済面で選ぶ人は46%と5割を割り込んだ。

その一因として考えられるのが軽自動車税に対する負担感の増加がある。軽自動車の税率変更によって、税負担を強く感じている人が上昇している。今回の調査で軽自動車を選ぶ点として経済性を挙げた人のうち「税金が安いから」と答えた人は64%と最も多かったものの、その割合は17年度(67%)と比べて3㌽落ちた。

また、「燃費がいいから」(48%)や「車検費用が安いから」(29%)といった理由も前回調査から下がり、経済面から軽自動車を選ぶということが減りつつあることを示している。

経済性に代わってユーザーが重視する比率が高まっているが「車使用面」で54%と、前回調査の17年度(50%)から上昇した。中でも「運転がしやすいから」が72%と最も多く、13年度から10㌽上昇した。

次いで「狭い道で使いやすいから」が50%。そのほか「買い物や用足しに使うのに向いているから」(44%)、「駐停車が容易だから」(41%)もそれぞれ前回調査より増えた。軽自動車の中心ユーザーであるシニア層や女性にとって、軽自動車の日常での使いやすさがより魅力な点となっている。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞4月27日掲載