新着情報 日本自動車会館フォーラム「ハイブリッドカー工作教室」実施報告

日本自動車会館フォーラム「ハイブリッドカー工作教室」

パナソニック(株)の協力の下、御成門小学校の児童を招待し、開催 子どもたちがモノづくりの楽しさと難しさを体験

工作教室開催に当たり、まず主催者を代表して同運営委員会広報部会の酒井明夫部会長(日本自動車連盟広報部長)が挨拶。酒井部会長は、「日本自動車会館は、自動車に関係のある団体や企業が集まっているところです。皆さんには、ここでハイブリッドカーを作っていただくことになっています。地球環境を守ることが大事なことは皆さんも知っていると思いますが、今日皆さんに作っていただくのは、太陽光エネルギーを使って走るハイブリッドカーです。是非、環境に優しいハイブリッドカーを作っていってください」と話し、クルマ作りが成功するよう子どもたちへエールを送った。

続いて、工作教室のナビゲーターを務める、パナソニックの高橋文子さん(CSR・社会文化グループ事業推進室主事)が、「2つ以上の異なるものを組み合わせることをハイブリッドと言います。街中で実際に走っているハイブリッドカーは、電気をエネルギーとするモーターと、ガソリンをエネルギーとするエンジンの組み合わせで走っていますが、皆さんが今日作るクルマにはガソリンを入れることができませんので、太陽電池と乾電池の組み合わせで走るハイブリッドカーとなっています」と、分かりやすくハイブリッドカーの仕組みなどを説明した後、工作教室がスタートした。

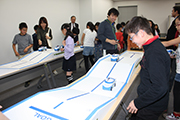

パナソニックより提供いただいた工作キットは、平坦な道は太陽電池で走り、パワーが必要な坂道になると乾電池に切り替わる仕組みのもの。クルマのボディーは紙製のため、紙を折っては両面テープで貼ったり、また折ってはシールを貼ったり、小さなボルトやナット、配線留め具などで部品を結合したりと、丁寧な作業が求められる工程が連続する。子どもたちは、プロジェクターでスクリーンに映し出された工作手順を確認しながら、一生懸命に模型を組み立てていた。それでもうまく作れない場合もあり、広報部会のスタッフら“サポーター”がひっきりなしに作業の確認や手助け、修理などに追われていた。

模型が完成すると、子どもたちはバッテリーのスイッチを入れて試走させていたが、順調に走るクルマもあれば、坂道で乾電池モードに切り替わらないなどのトラブルもあり、子どもたちはモノづくりの楽しさと難しさを実感しているようだった。

ハイブリッドカー工作教室は一昨年2月、自動車に関する情報発信の場である「くるまプラザ」の活性化を図る狙いで、当会議所が“トライアル”として実施。招待した御成門小学校の子どもたちや学校関係者に好評だったこともあり、昨年は同運営員会により会館開設10周年の記念事業の一環として実施され、今回も会館開設を記念し、日本自動車会館フォーラムとして昨年に引き続き開催された。

なお、パナソニックでは、世界中で子どもたちの夢や未来の可能性を応援する「次世代育成支援活動」に取り組んでおり、“パナソニックキッズスクール”という名称の下、主に小中学生を対象とした環境教育などの推進に力を入れている。今までにおよそ50の国と地域で約200万人の子どもたちにハイブリッドカー工作教室や出張授業などを実施している。

【ハイブリッドカー工作教室の模様】