2022年4月07日

岐路に立つ自動車税制 カーボンニュートラル時代、年末から議論本格化

年末に控える2023年度の税制改正議論は、カーボンニュートラル(炭素中立)時代における自動車税制のあり方を探るスタートになりそうだ。戦後から半世紀以上、その形をほぼ変えずに温存されてきた複雑怪奇な仕組みや重い税負担はどう変わろうとしているのか。

「車体課税については、次のエコカー減税等の期限到来時に抜本的な見直しを行う」―。21年度与党税制改正大綱に盛り込まれた一文だ。次のエコカー減税などの期限は来年4月。このタイミングで抜本見直しが議論の俎上(そじょう)に載ることになる。〝抜本〟とは言え、減税条件の見直しにとどまりそうだが、経済産業省の幹部は「長期的な視点というか、ロードマップのようなものはあり得る」と話す。

戦後のモータリゼーション(自動車の大衆化)に合わせて道路網を整備するため、自動車をめぐる日本の税負担は世界でも突出して重い。日本自動車工業会(自工会、豊田章男会長)によると、保有段階における日本の税負担(登録車)は米国の約30倍、ドイツの約5倍に迫る。政府・与党は「道路整備で恩恵を受けるのは自動車ユーザー」という受益者負担論を根拠に、道路整備費の多くを自動車ユーザーに負担させてきたからだ。

税負担の重さは、海外でも課税例が少ない自動車重量税のせいでもある。故・田中角栄元首相の主導で約70年前にできた自動車重量税は、実質的な道路特定財源として税収の大半が道路整備費用に充てられてきた。09年に特定財源制度が解体され「課税根拠を喪失した」として自動車業界が廃止を求めたが、本則税率に課税額を上乗せした「旧暫定税率」を維持したまま現在も残る。

その自動車重量税を財源とする「エコカー減税」は来年4月まで。「受益者負担の原則から言えば、EV(電気自動車)も負担するべき」(自民党の甘利明衆院議員)との声も出ており、年末の議論が注目される。

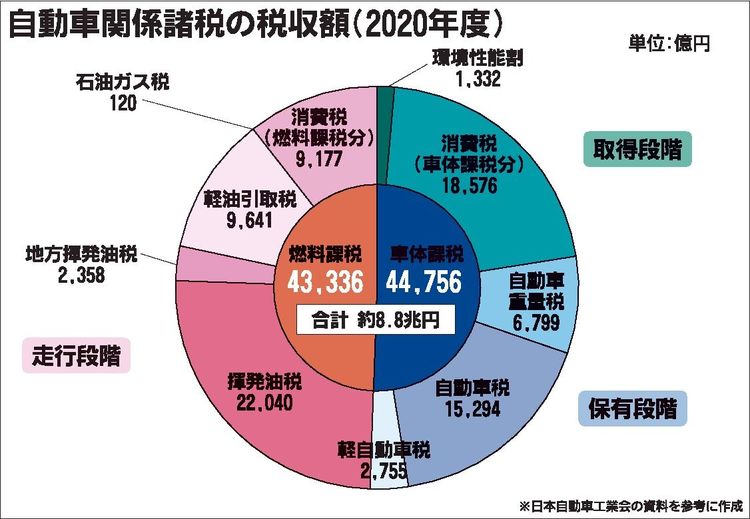

抜本見直しの本丸はさらに先だ。自動車税制は車体と燃料に大別され、ともに年間税収は4兆円台半ば。政府・与党が危ぐしているのは、燃費改善やEVの普及による燃料税収の落ち込みだ。自民党の宮沢洋一税制調査会長は「カーボンニュートラルを目指す50年に向け、ここ(燃料)に頼る税制にはできない」と話し、GPS(全地球測位システム)を使った走行税などを示唆する。政府が「新車販売で電動車100%」の目標を掲げる35年頃に向けて議論が進みそうだ。

ただ、政府・与党は、毎年の「税制改正大綱」に必ず「受益と負担の関係」と「国・地方を通じた安定的な財源確保」を自動車税制見直しの前提条件として明記する。前者は実質的な道路整備費を今後も自動車ユーザーに負わせることを、後者は自動車税制の枠内で増減税の帳尻を合わせ、税収を目減りさせないことを求めるものだ。議論の前提がこのままで良いのか。

国土交通省の社会資本整備審議会が20年前にまとめた中間報告。日本の道路整備について「一定の量的ストックは形成された」とする一方で、「道路は自動車のためだけのものではない。1億3千万人すべてが道路ユーザーと言ってもよい」と道路政策の方針転換を促した。にも関わらず、財源の主な担い手は自動車ユーザーのまま。日本自動車連盟(JAF)が毎年行う調査では、回答者の9割前後が自動車関係税を「非常に負担」「負担」と答えるのが恒例だ。

自動車を基幹産業と持ち上げる一方、重い税負担を放置している政府・与党。自工会の豊田章男会長は「保有の回転がカギになる」とし、15年以上の保有年数が10年になれば新車の市場規模が500万台から800万台へ増え、2兆5千億円の税収増につながるとの試算を披露した。カーボンニュートラル実現を掲げた今こそ、税制の抜本改革に向けたリーダーシップが問われる。

| カテゴリー | 白書・意見書・刊行物 |

|---|---|

| 対象者 | 一般,自動車業界 |

日刊自動車新聞4月4日掲載